この記事では、連続的カラースキームの基本と、防災情報「キキクル」に見られる独自の色彩設計の工夫を取り上げ、その示唆を考えます。

連続的カラースキームとは?

データ可視化におけるカラースキームには、「連続的(sequential)」「発散的(diverging)」「定性的(categorical)」の3種類があります。 このうち 連続的カラースキーム(sequential color scheme) は、数値が大きい・小さいという一方向の大小関係を持つデータを表現するために使われます。

例:

- 人口密度

- 降水量

- 売上高

- 温度

人間の目は「明るさ」の違いを見分ける感度が高いため、データの大小や重要度を明度の差に対応させて表現するのが、データの性質にあったカラースキーム(複数の色のセット)を考える際の基本です。

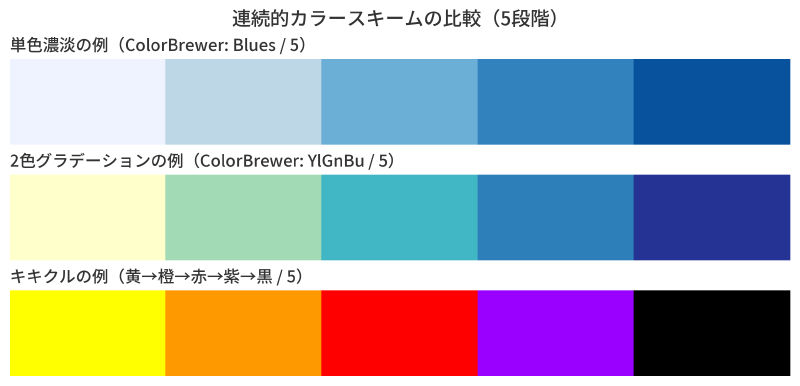

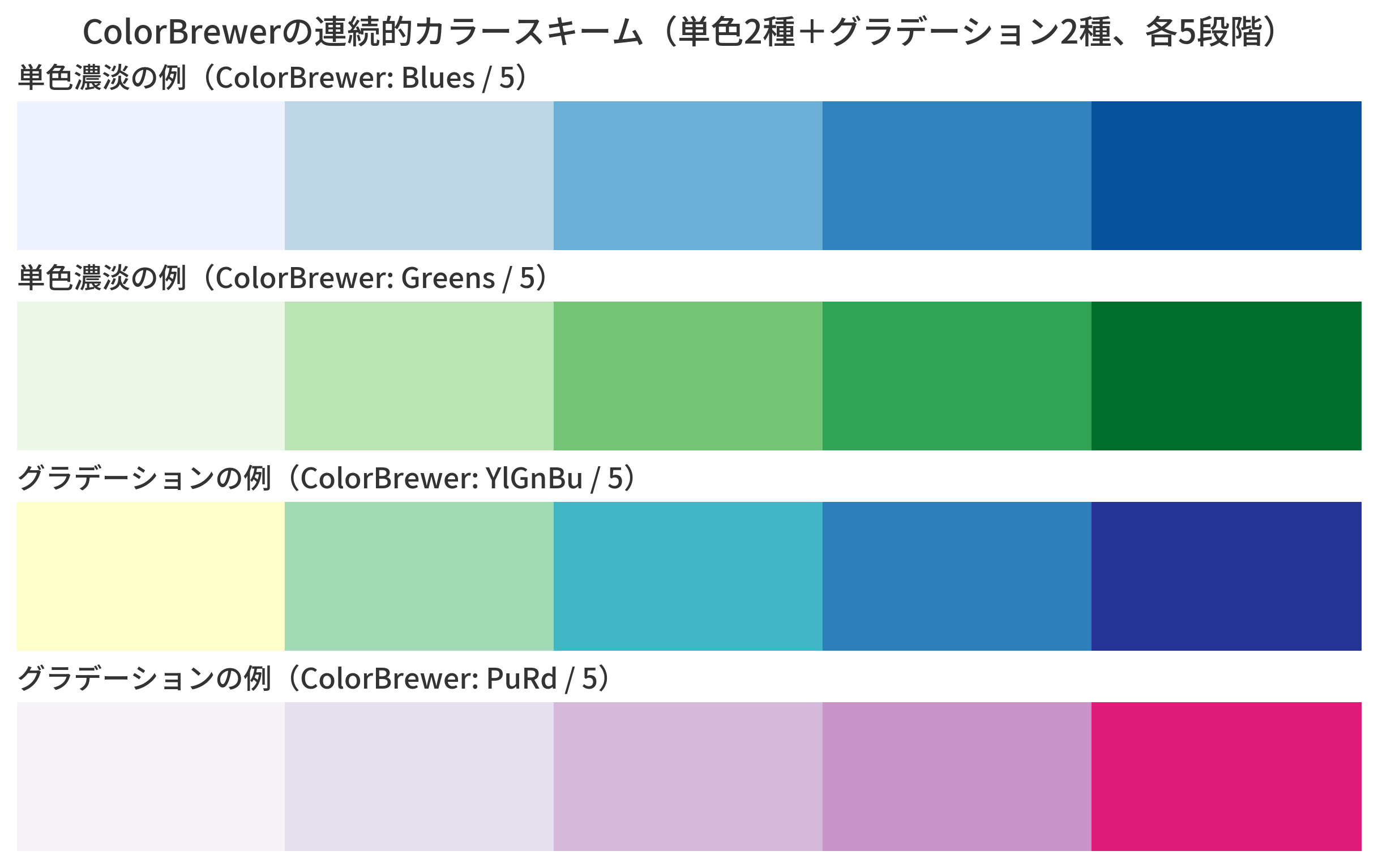

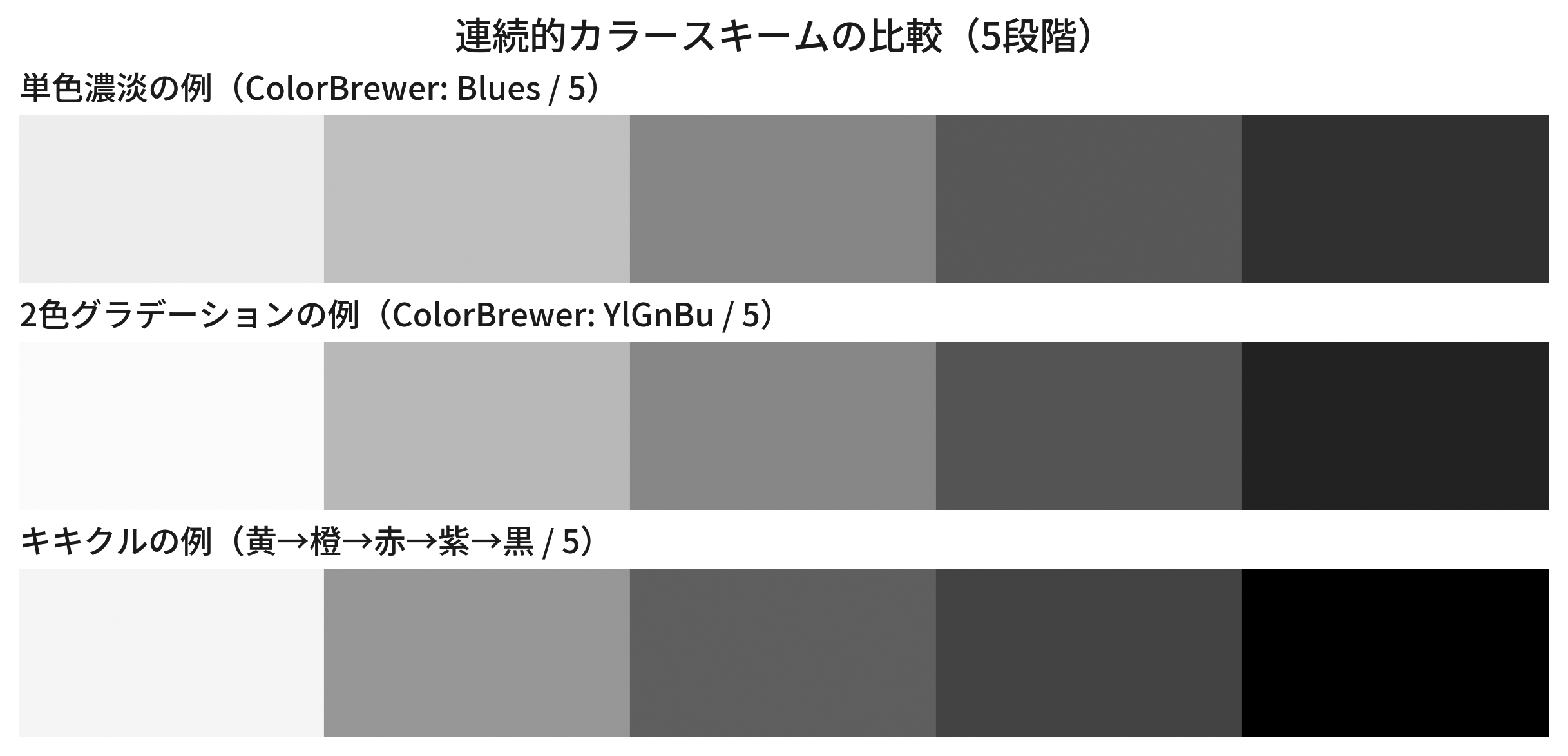

そしてその実現のため 単色の濃淡(1つの色相×明度) や 2色間のグラデーション(2つの色相×明度) といった方法が典型例として広く使われています。

キキクルの事例:3色以上を組み合わせた連続表現

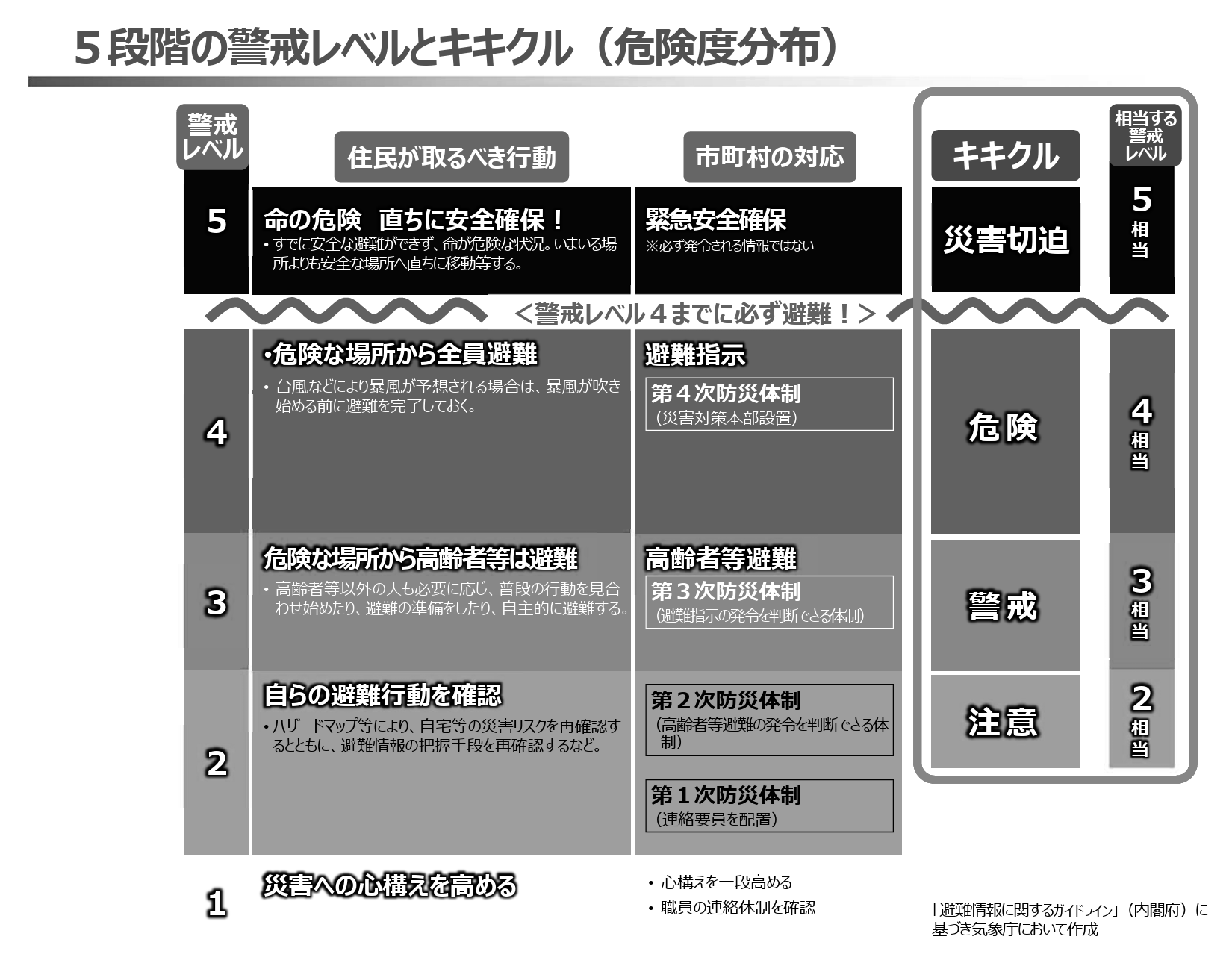

しかし、気象庁の「キキクル」で用いられている手法は、この典型から外れています。キキクルとは、気象庁が提供する 大雨・洪水・土砂災害などの危険度を色分けして地図上に表示するサービスです。地域ごとに危険度を段階的に示し、住民が避難のタイミングを判断する手助けを目的としています。

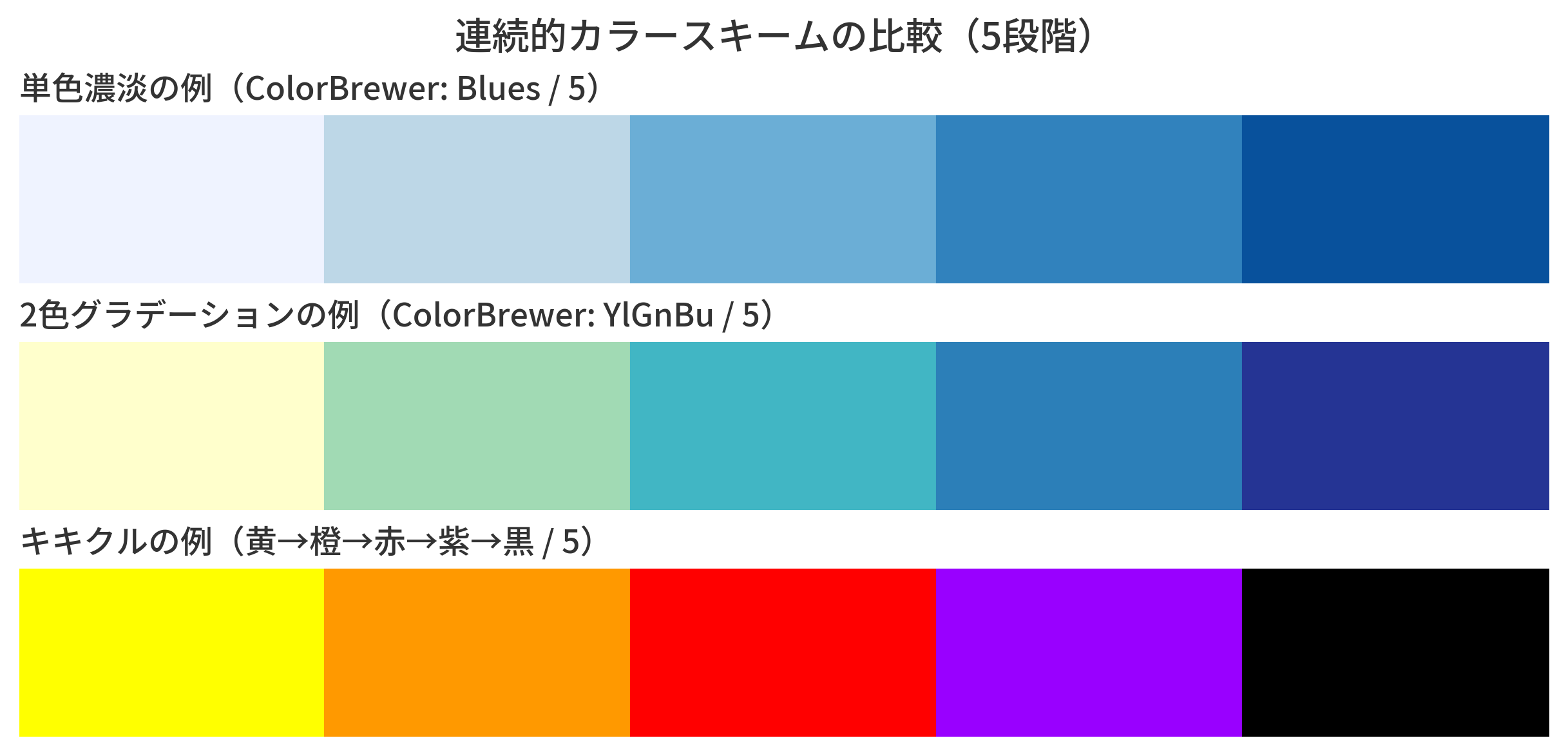

キキクルではその危険度について、黄 → 橙 → 赤 → 紫 → 黒 という複数の色相を組み合わせながら、同時に明度を下げていく配色をしており、連続的カラースキームとしては珍しい設計です。通常の濃淡や2色グラデーションではなく、「段階性の強調」と「最終段階=黒の終端感」を兼ね備えており、防災情報という利用シーンに合わせて工夫された特異な例といえます。

そして注目すべきは「黒」を最終段階に用いている点です。 通常の連続スキームではあまり使われませんが「命に関わる危険が切迫している」という強いメッセージを込めて配色の終端としています。 これにより、利用者は「ここが最終段階だ」と明確に理解できます。

一般的な連続スキームとの違い

一般的な連続スキーム

- 青の濃淡や緑→黄など、滑らかな変化を重視

- 中間値もスムーズに把握しやすい

キキクルの連続スキーム

- 色相を切り替えて段階を強調

- リスク段階の境界が明確で、直感的に理解しやすい

- 特に「避難行動を促す」という防災・リスクコミュニケーションの文脈に合致

学びのポイント

- 連続スキームは 単色濃淡だけに限らない

- 特殊な色(黒など)も、目的が明確なら有効に使える

配色は「美的センス」だけではなく、データの意味と利用シーンに根ざした設計であることを示す好例と言えるでしょう。

参考・出典

この事例は私が担当している武蔵野美術大学「データサイエンス入門」受講の学生が教えてくれました。ありがとう!