連結散布図(Connected Scatterplot)は、散布図の各データ点を線で結んだグラフで、時間的な推移や変化の軌跡を可視化する手法です。通常の散布図が点の集合として相関を示すのに対し、連結散布図はデータの順序(多くは時間)を重視し、その変化の「道筋」を視覚的に描きます。特に2変数間の関係が時間によってどのように変化するかを理解するのに適しています。

歴史的経緯

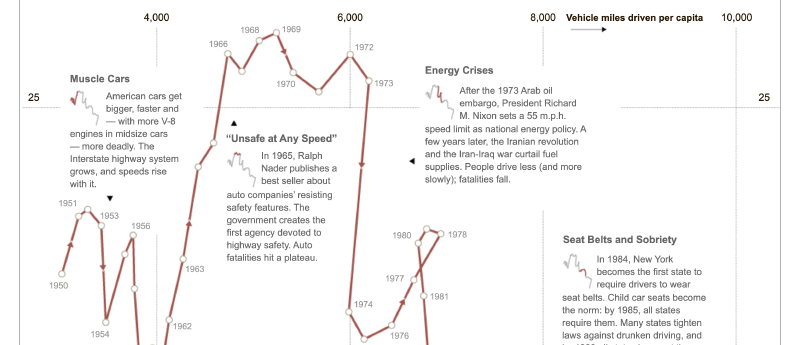

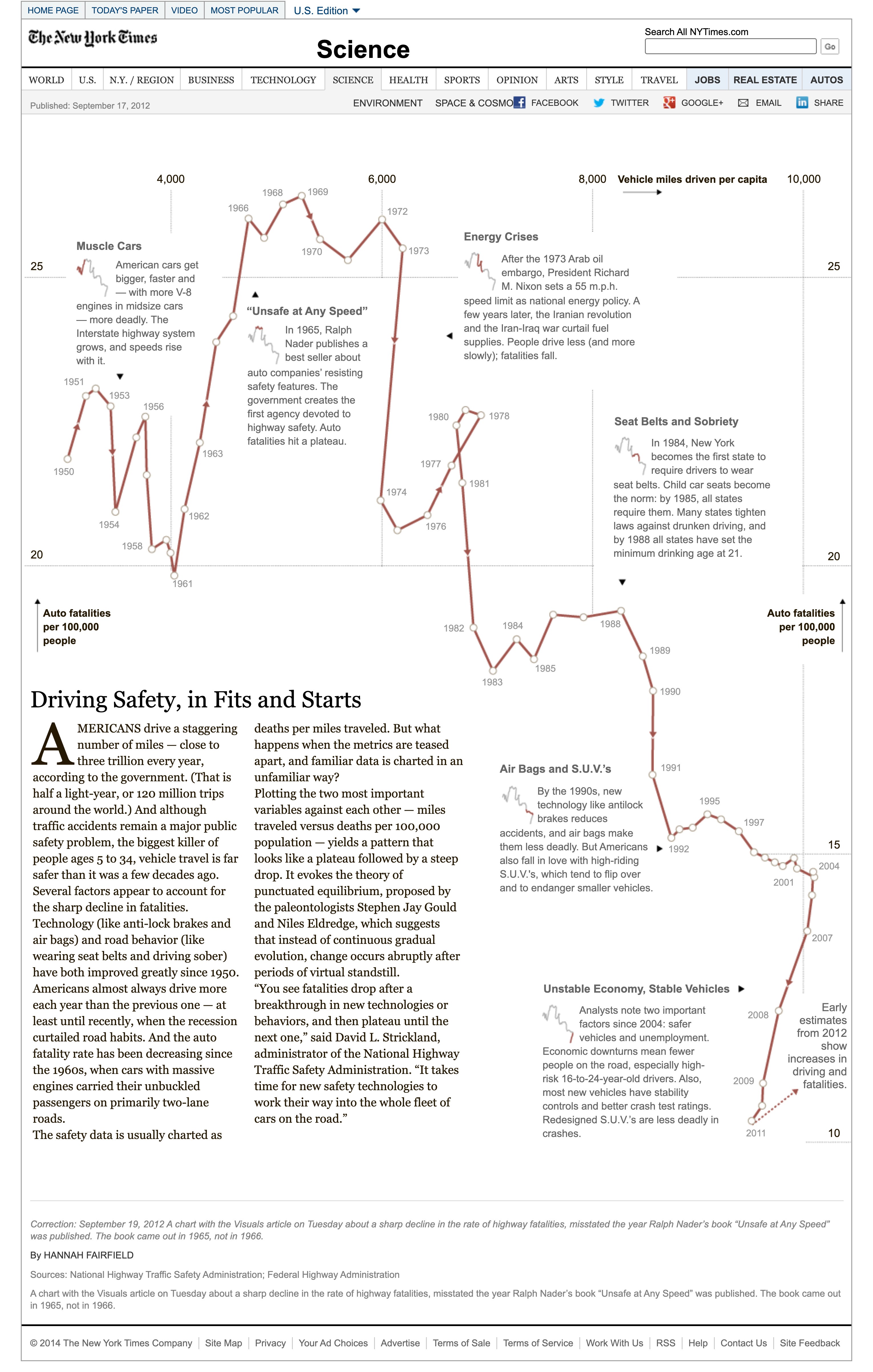

連結散布図の概念は、散布図(19世紀後半にフランシス・ゴルトンが導入)を発展させたものであり、特にジャーナリズムやデータストーリーテリングの分野で注目を集めました。2010年代以降、The New York TimesやThe Economistなどのメディアがこの手法を用いて経済指標や社会データの変化を示すようになり、視覚的に「時間を感じさせる」表現として広く使われるようになりました。

Haroz, Kosara, Franconeri の論文 “The Connected Scatterplot for Presenting Paired Time Series” では、2本の時系列の関係性を伝える手法として位置づけられています。たとえば「失業率」と「インフレ率」をプロットし、年ごとの推移を線で結ぶことで、2変数間の関係とその変化の軌跡が同時に理解できるのです。

Driving Safety, in Fits and Starts - Graphic - NYTimes.com

データ構造

連結散布図の基本的なデータ構造は、2つの数値変数とそれらを並べ替えるための時系列または順序変数です。

| 変数名 | 型 | 説明 |

|---|---|---|

| x | 数値 | 横軸に表示する変数(例:GDP成長率) |

| y | 数値 | 縦軸に表示する変数(例:失業率) |

| t | 時系列 | データの順序(例:年、月など) |

各時点の点を線で順に結び、データの流れを表現します。

目的

連結散布図の主な目的は、単なる相関の静的な比較ではなく、「変化の方向性」や「循環的なパターン」を示すことです。特に経済データや環境データなど、時間とともに関係性が変化する現象を説明する際に有効です。

ユースケース

- 経済分析:GDPと失業率の関係(いわゆるフィリップス曲線)

- 環境データ:CO₂排出量と気温上昇率の関係

- 健康・公衆衛生:ワクチン接種率と感染者数の推移

- 社会データ:所得水準と平均寿命の変化

特徴

- データ点の順序を考慮できる

- 関係の変化を動的に表現可能

- 円環的・非線形のパターンを可視化できる

- 点に年次ラベルを付すことで時系列の把握が容易になる

連結散布図の長所を整理すると次のようになります。

- 関係性と変化の両方を示せる …単なる散布図は「点の関係」を示すにとどまりますが、線で結ぶことで「どう動いたか(方向性・速さ)」も伝わります。

- ストーリー性を持たせやすい …「最初はここにあり、時間が経つとこう変わった」という流れを、1枚の図で示すことができます。

- 複数変数の比較が容易 …異なる単位やスケールを持つ変数でも、同じ平面上にプロットして推移を可視化できます。

- 動的変化の発見 …経路がループすることで、循環的な変化や因果の先行関係を読み取れる場合があります。

チャートの見方

各点はある時点の観測値を表し、それらを線で結ぶことで時間の経過を示します。線が右上がりであれば両変数がともに増加していることを意味し、右下がりなら一方が増加し他方が減少していることを示します。矢印やラベルを付与することで時間の流れを強調すると、より読み取りやすくなります。

デザイン上の注意点

よりわかりやすい連結散布図にするために、次の工夫が推奨されます。

- 線の太さや色を抑え、データの動きが目立つようにする

- データ点に矢印や年次ラベルを付けることで方向性を明確にする

- 多数の系列を重ねる場合は色分けやアニメーションで整理する

- スケールの不一致を避け、軸の単位を統一する

- ノイズが多いデータにはスムージングを検討する

注意すべき点も存在します。

- 経路の解釈が難しい …線がループしたり交差したりすると、時間の前後関係がわかりにくくなります。

- 誤解のリスク …線の傾きや形状をそのままトレンドと誤読する可能性があります。研究でも「複雑な図は誤解を招きやすい」と指摘されています。

- 過度な複雑化 …データ点が多い場合、線と点が重なってしまい、可読性が大きく損なわれます。

- 順序のないデータには不向き …カテゴリに順序がない場合、点を結ぶこと自体が意味を持たなくなります。

応用例

- 1.経済データの可視化 …例:インフレ率と失業率(フィリップス曲線的な関係)、その推移を可視化。

- 2.ビジネスデータの分析 …例:売上と利益の関係が、四半期ごとにどう動いたかを把握する。

- 3.循環や遅れの検出 …時計回り・反時計回りの経路を読み取ることで、「どちらの変数が先に動くか」を推測できることがあります。

代替例

- 散布図(静的相関の把握に向く)

- 折れ線グラフ(単変量の時系列に適する)

- アニメーション散布図(動的表現により時間変化を視覚化)

- 矢印ベクトルプロット(方向性をより明示的に表現)

まとめ

連結散布図は、単なる相関の可視化を超え、時間とともに変化する2変数の関係性を「物語る」チャートです。視覚的な動線によって、複雑な動態関係を直感的に理解させる力があり、特に経済や社会現象の動きを伝えるビジュアライゼーションとして有効です。

連結散布図は、2変数の関係性と時間的な変化の軌跡を同時に示すことができる強力な可視化手法です。

ただし、経路が複雑になると逆に読みにくくなるため、データ量や表現方法には工夫が必要です。

うまく設計された連結散布図は、読み手に「物語性のあるデータの動き」を伝えることができる点で、情報デザインにおいて特に有用です。