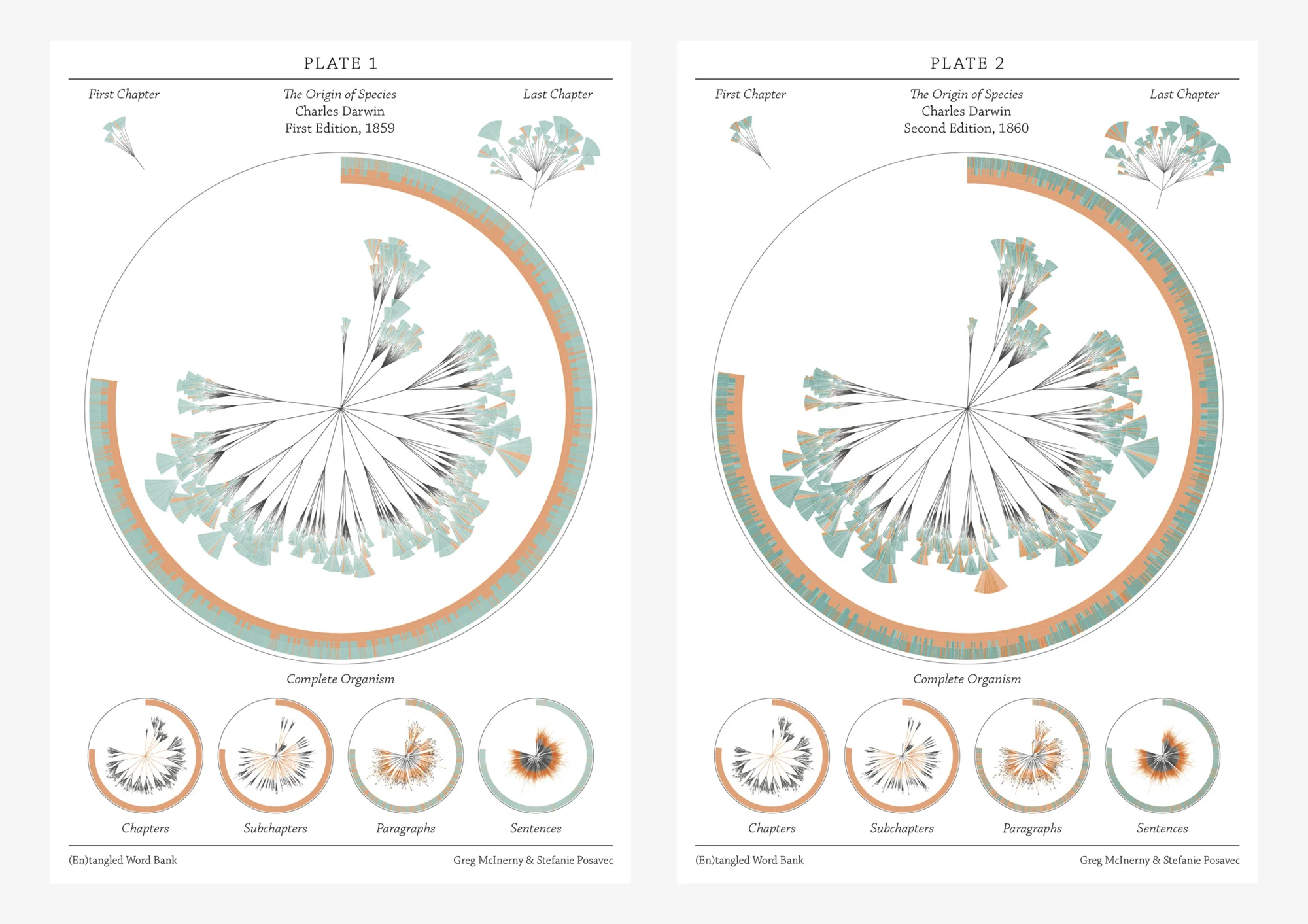

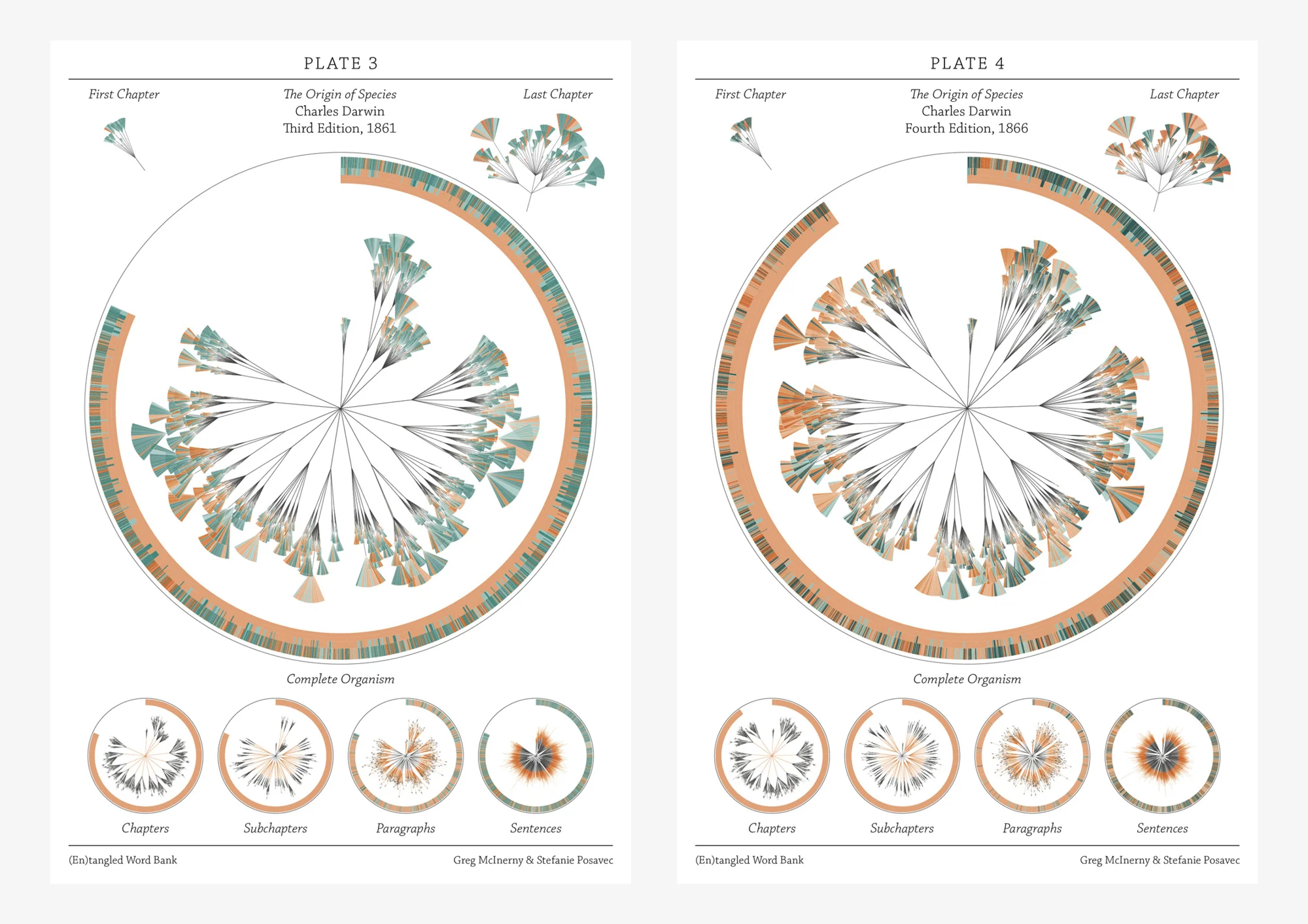

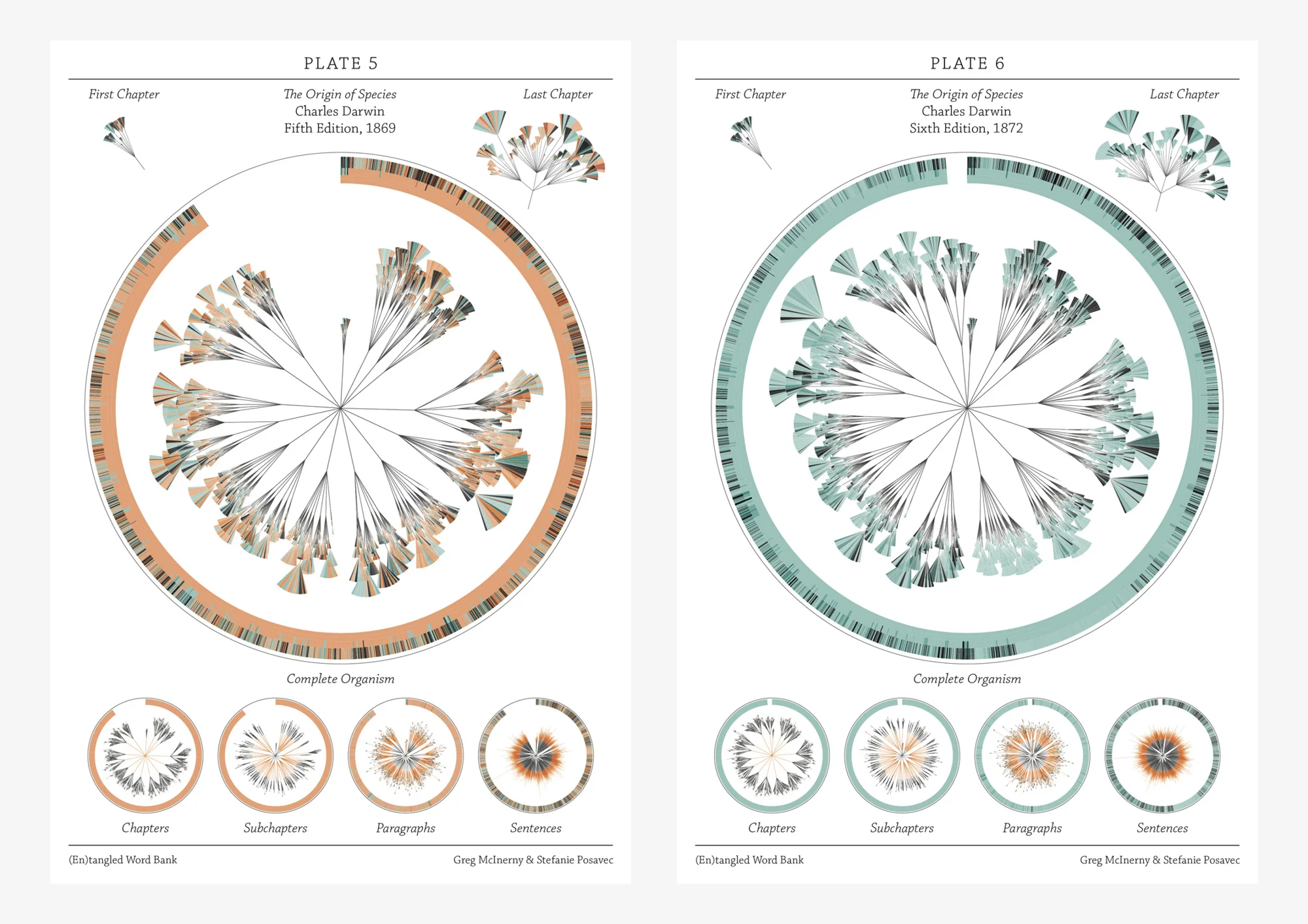

「(En)tangled Word Bank」 は、チャールズ・ダーウィンの『種の起源(On the Origin of Species)』が初版(1859年)から第6版(1872年)に至るまで、どのように加筆・修正されていったかを可視化した作品です。制作者は Stefanie Posavec(デザイナー)と Greg McInerny(当時 Microsoft Research 所属の研究者)で、両者の共同制作として発表されました。

このプロジェクトは ケンブリッジ大学のダーウィン生誕記念フェスティバルで大型バナーとして展示されたほか ニューヨーク近代美術館(MoMA)の展覧会「Talk to Me」 にも収蔵・展示されています。

「文学的有機体」としての構造

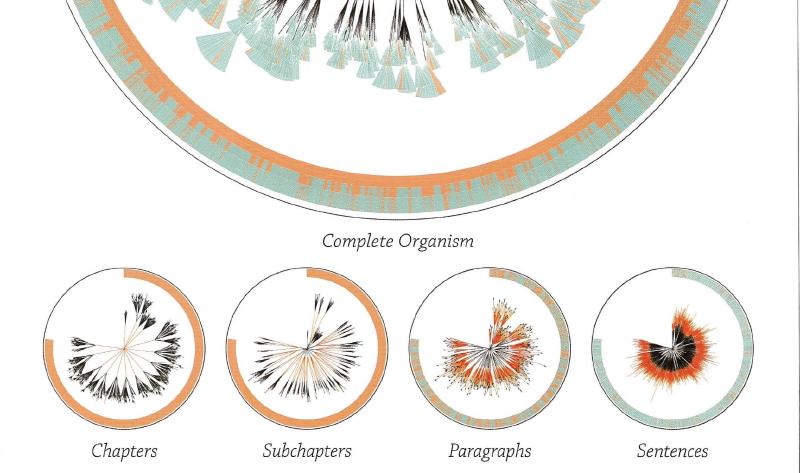

この作品では、ダーウィンの『種の起源』のテキスト構造を 「文学的な生物(literary organism)」 に見立てています。図の中心から外側に向かって、文章の階層が植物の枝葉のように広がっていきます。

- 1. 中心(根元) :本の最も大きな単位である「章(chapter)」が出発点です。

- 2. 第一層の枝 :章が「節(subchapter)」へと分かれます。

- 3. 第二層の枝 :節がさらに「段落(paragraph)」に分かれます。

- 4. 末端の葉 :段落が「文(sentence)」に分かれ、ここが最小単位です。文は「小さな葉(leaflet)」として描かれます。

このようにして、本全体の構造が「幹 → 枝 → 葉」に対応し、自然の有機体のような姿になります。

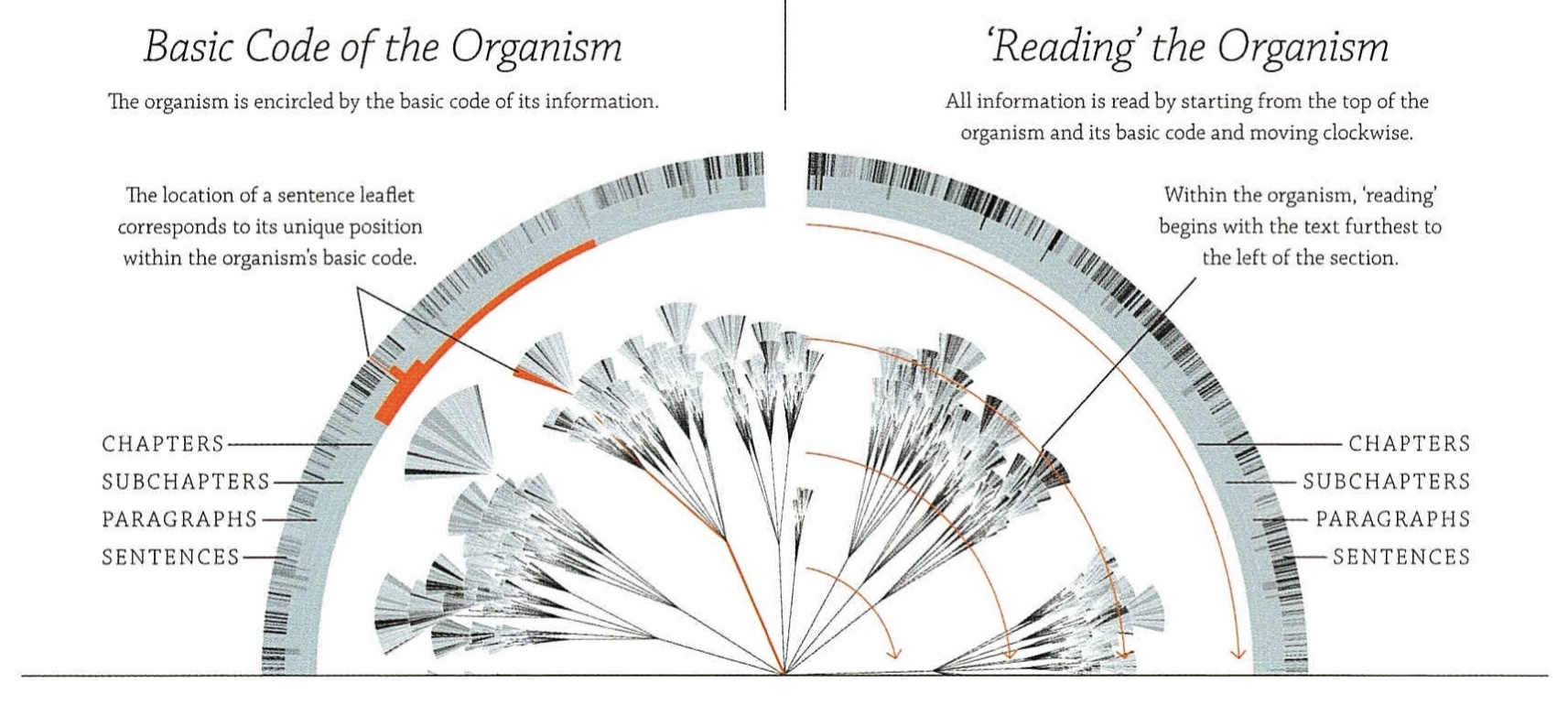

「基本コードの帯(basic code)」とは?

図の外周には、細かい線が並んだ 帯(コード状の外環) が描かれています。これは各文の「位置情報」を示す索引のようなものです。

- 章、節、段落、文といった階層ごとに区切られており、外側の帯を見るだけで「どの位置にどんな文が属しているか」がわかります。

- つまり、内側の樹状図(植物のような構造)と、外側の帯(基本コード)は 対応関係 にあり、「この文は本のどの場所にあったのか」をダブルで確認できる仕組みです。

読み方(Reading the Organism)

画像右側に示されている通り、読み進め方は時計回りです。

- 上部(12時の位置)から始まり、外周の「基本コードの帯」をたどりながら右回りに進みます。

- 内側の構造(章 → 節 → 段落 → 文)は、帯に対応して配置されており、左端から右へ、枝が細かく分かれて文に至るという順序で読むことができます。

- たとえば、ある章の左端に位置する文から読み始めると、そこから節や段落を経て、最後の文まで自然に追いかけられるように設計されています。

イメージとして

- 外周の帯 :本全体の「索引」や「年輪」のようなもの。

- 内側の枝葉 :その索引に対応する「文章の実体」。

- 読み方 :時計回りに「成長の輪」をたどるように読む。

つまりこの構造は、本のテキストを「生きた植物の姿に変換した地図のようなもの」なのです。

色が語る「テキストの寿命」

本作では、各「文」の寿命を 色の変化 で表しています。色は「その文がいつ加えられ、いつまで残り続けたか」を一目でわかるようにデザインされています。

青緑〜黒(テキストが“生き残っている”場合)

- 青緑の文は「最近の版で新しく加えられた文」を意味します。

- そこから版を重ねても削除されずに生き残ると、色がだんだん濃く変化していきます。

- つまり、色が淡いほど“新入りの文”、濃くなるほど“長く生き残っている古参の文” だと理解できます。

- 最も濃い黒に近い色は「第1版から最後の第6版までずっと残り続けた文」です。

オレンジ系(テキストが“削除された”場合)

- 薄いオレンジは「加えられた直後に次の版で削除された文」を示します。

- 濃いオレンジになるほど「複数の版にわたってしばらく存在したが、その後で削除された文」であることを意味します。

- たとえば鮮やかなオレンジなら「3〜4版分は生き残ったが、結局は削除された文」です。

こうして見ると、

- 青緑〜黒 は「その時点でまだ残っている現役の文」

- オレンジ は「すでに削除され、そこで役割を終えた文」

を表していることになります。ひとつの文が同時に青緑(生存中)とオレンジ(削除済み)で表示されることはありません。

流れとしては、

- 文が追加される → 青緑で登場

- 版を重ねて残れば → 色が濃くなり黒に近づく

- ある版で削除される → その時点で最後に「オレンジ」で表示され、以降は図に現れなくなる

という仕組みです。

このルールを理解すると、円形の図から「どの文がどの時点で登場し、どれだけ生き延び、どの時点で姿を消したか」が一目で読み取れるようになります。

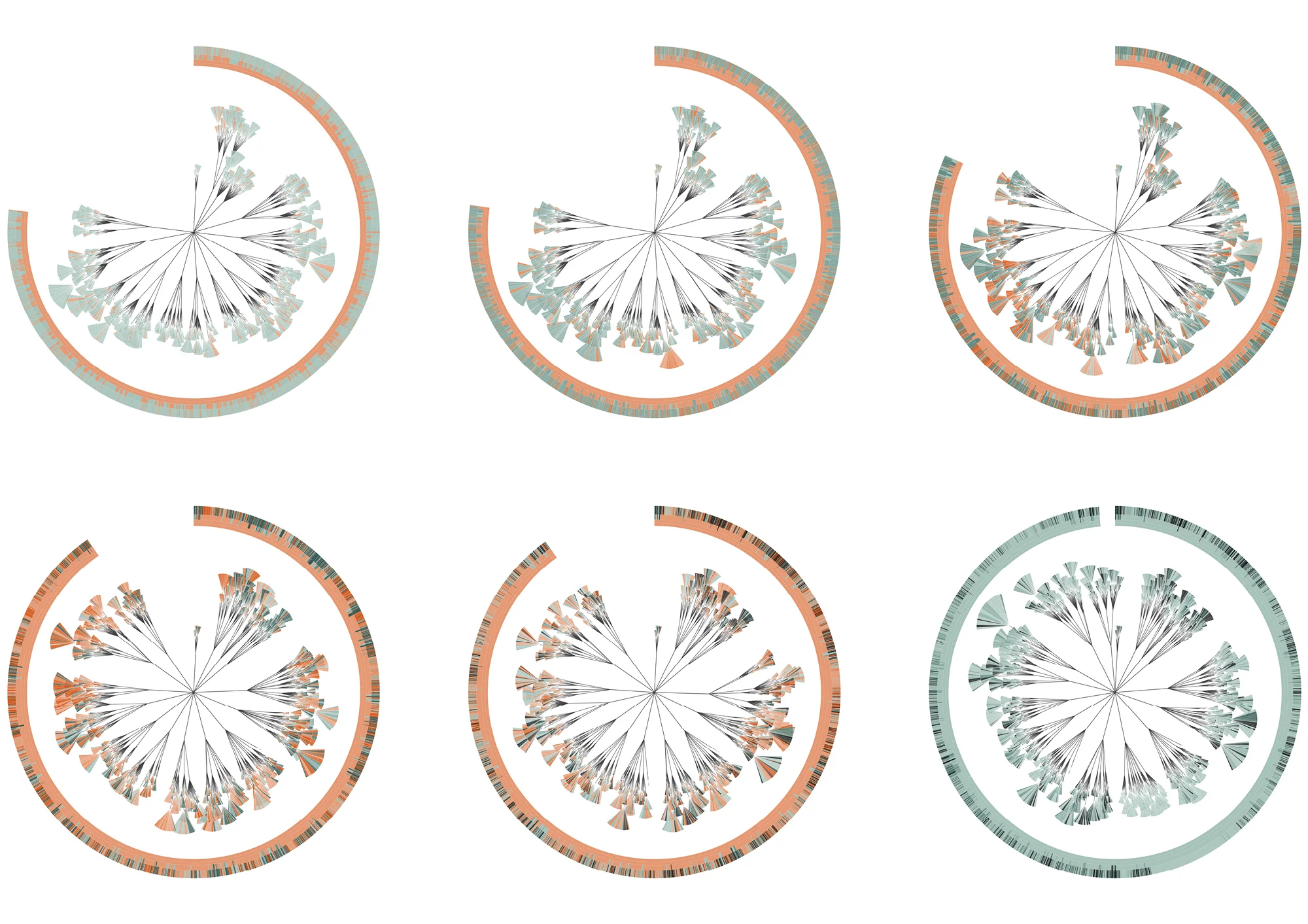

読み方と展開

- 各版のテキストは 時計回りに配置され、第1版から始まり、第6版で円が完全に埋まるように展開します。

- 初版はすべてが新規テキストなので、色はもっとも淡い「挿入色」で統一されます。

- 最終版(第6版)には削除の色は存在せず、積み重なった挿入色が「最終形」として残ります。

こうして、ダーウィンの言葉がどのように加筆・削除されながら進化したかを、まるで「生物の成長」を見るかのように辿ることができます。

デザインと展示

- 各版ごとの可視化は「植物標本の図譜(botanical plate)」のようにデザインされ、博物学的な雰囲気を意識しています。

- 実際の展示では、高さ2.5mに及ぶ大判バナーとして出力され、文字通り「生命体の成長記録」のように観察できる規模で公開されました。

- MoMA の解説では、この作品は「ダーウィンの思考の変化や修正の履歴を、文単位で追えるデータアート」として評価されています。

データと技術

- データソース:ダーウィン電子テキスト・アーカイブ(darwin-online.org.uk)から入手。

- 技術:C++、R、Processing、Illustrator などを用いてプログラミング・データ処理・可視化を行いました。

- 役割分担:McInerny がデータ収集とプログラミングを担当し、Posavec と共にビジュアルデザインを設計。

まとめ

「(En)tangled Word Bank」 は、ダーウィンの代表作『種の起源』の改訂史を「文の生存と死」を軸にとらえ直し、テキストをまるで「進化する生物」のように見せる革新的な可視化作品です。

ここには、

- 科学史における重要な書物の「編集の軌跡」

- 文学的・生物学的なメタファーをかけ合わせたデザイン

- データ処理・プログラミング・グラフィックデザインの融合

が凝縮されています。

ダーウィンが生命の進化を描いたその書物自体が、版を重ねる中で「進化」していく様子を、視覚的かつ詩的に示す作品といえるでしょう。