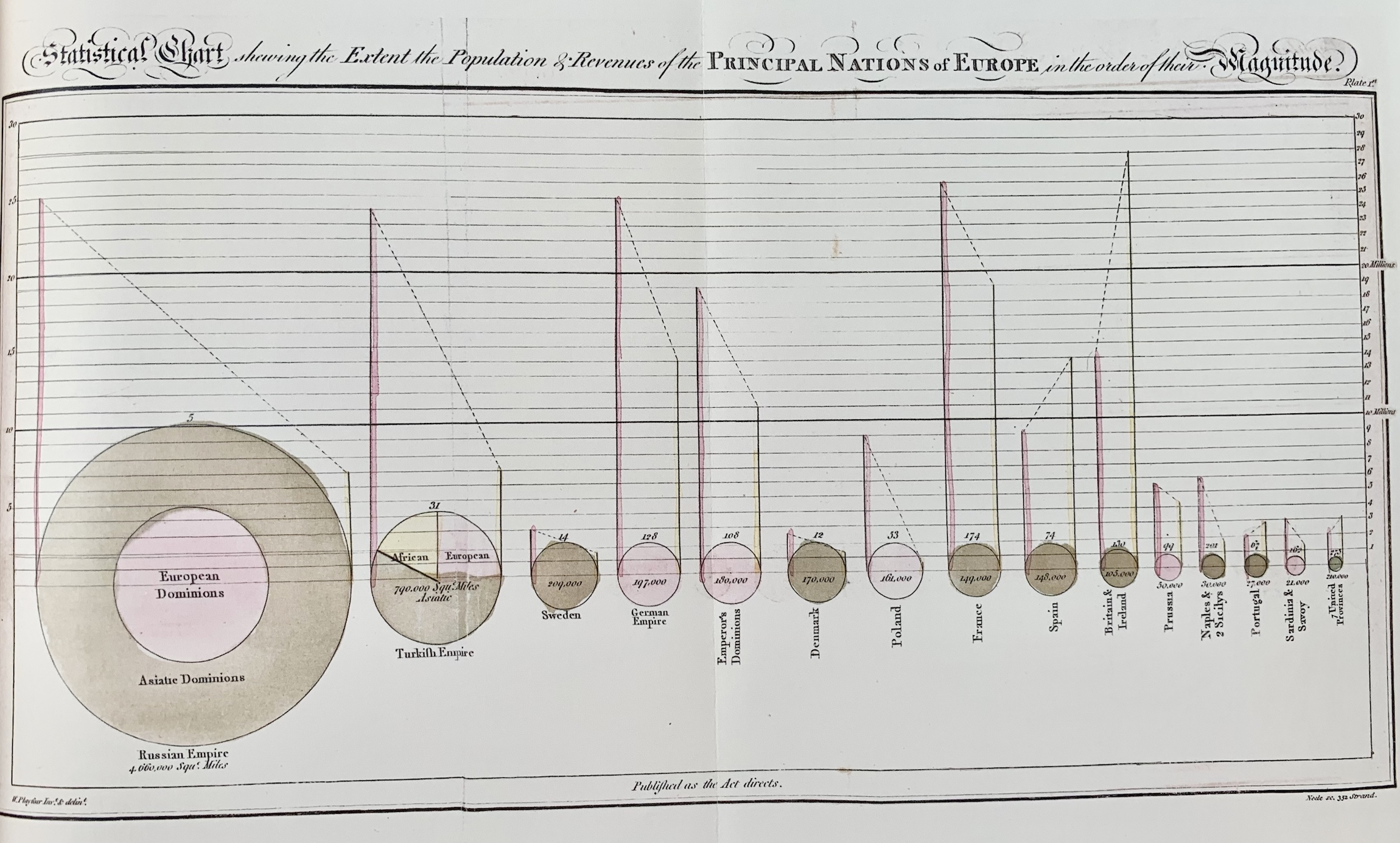

この図は、統計グラフの創始者ウィリアム・プレイフェア(William Playfair, 1759–1823)が1801年に刊行した著書『The Statistical Breviary』に収録されたものです。

正式タイトルは「Statistical Chart, showing the Extent, the Population & Revenues of the Principal Nations of Europe, in the order of their Magnitude」。

ヨーロッパ諸国の領土面積・人口・国家歳入という三つの異なる数値を、一つの図で同時に比較するという試みで、これは世界初の多変量可視化(multivariate visualization)の一例とされています。

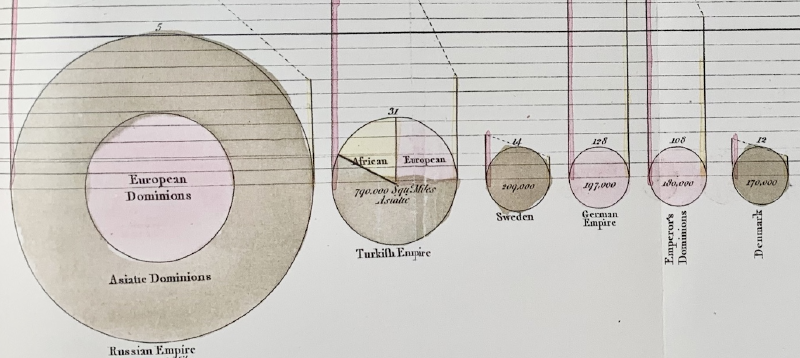

チャートの構造と読み方

一見して凡例は見当たりませんが、プレイフェア本人の解説(『Statistical Breviary』本文)および後世の研究(Friendly, Pritchard, Spence など)から、図の構造は次のように解釈されています。

| 要素 | 視覚的表現 | 内容・意味 |

|---|---|---|

| 円の面積 | 比例スケール | 各国の総面積(平方マイル) |

| 左側の縦線(実線) | ピンク系 | 人口(左目盛に対応, 単位: 百万人) |

| 右側の縦線(実線) | 黄系 | 国家歳入(右目盛に対応, 単位: 百万ポンド) |

| 両線を結ぶ点線 | 斜線・破線 | 同一国の人口線と歳入線を結ぶ補助線(比較を視覚的に対応づけるため) |

プレイフェア本人の説明

プレイフェアは原著の本文で次のように述べています。

“The figures within the circles shew the number of square miles in the countries they represent.

The dotted lines drawn between the population and revenue, are merely intended to connect together the lines belonging to the same country.”

(『The Statistical Breviary』1801年より)

この記述から、

- 円内の数値=国土の面積

- 点線=人口線と歳入線を「同一国のもの」として結ぶ補助線

であることが明確にわかります。つまり、点線は新たな変数を表すものではなく 二つのスケールを対比するための導線 として描かれているのです。

部分拡大:フランス・スペイン・ブリテンの比較

図の右半分では、フランス(France)、スペイン(Spain)、ブリテンおよびアイルランド(Britain & Ireland)の三国が並びます。

円(面積)

フランス149,000平方マイル、スペイン148,000平方マイル、ブリテン105,000平方マイル。

面積ではフランスとスペインがほぼ同等、ブリテンはやや小さい。左側の線(人口)

フランス:約2,700万人、スペイン:約1,500万人、ブリテン:約1,000万人。右側の線(歳入)

フランス:約174百万ポンド、スペイン:約74百万ポンド、ブリテン:約210百万ポンド。

→ 面積・人口で劣るブリテンが、歳入では突出して高い位置に描かれています。点線の傾き

右上がりに描かれることで「人口に対して歳入が多い国」を直感的に示します。ブリテンでは右の線(歳入)が極端に高く、急な右上がりの点線が描かれています。

これは 少ない人口で多くの収入を得る国=経済効率が高い国 としてのブリテンの姿を視覚的に表しています。

単数変数の面積と、複数変数の面積の比較

この図では基本的には 面積 によって領土の比率を示しています。これ自体は現代でいう 円グラフ(pie chart) というよりは 円面積チャート(circle area chart) の原型といえます。

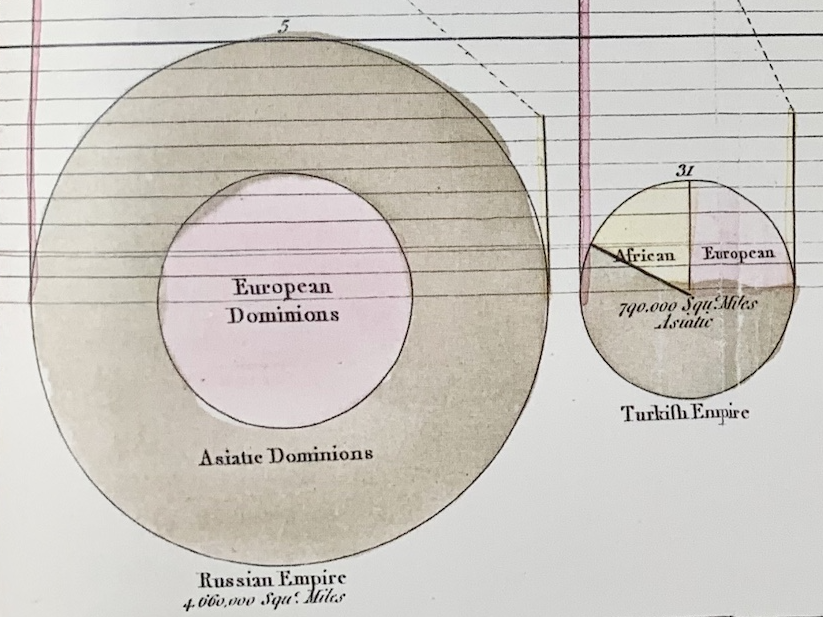

この中で、ロシア帝国とトルコ帝国(オスマン帝国)についてのみ、内訳を示しています。

ロシア帝国は円を 二重構造(同心円) にして 中心の円をヨーロッパ領、外側の円(環)をアジア領 としました。

トルコ帝国では、現代の円グラフ風に 角度 として ヨーロッパ・アジア・アフリカという領土の内訳 が示されています。各部分の角度(=円周の比率)が全体に対する割合を表しています。

なぜ2種類を使い分けたのかについては、プレイフェア自身の意図というよりは、描く都合の違いが大きかったと考えられています。 当時は手描きの彩色版で、図の大きさにも限界がありました。ロシアのように大きい国は円を二重構造にしても描けましたが、トルコ帝国のように小さな国では、放射状に分けたほうが見やすかったのです。つまり、技術的な制約の中で生まれた2種類の円表現だったわけです。

ここでのトルコ帝国を描くために用いられた手法が、現代でいう 円グラフ(pie chart) に通じる手法といえそうです。

歴史的背景と意義

1801年はナポレオン戦争直前、ヨーロッパ諸国の勢力比較が政治的関心の的となっていた時代です。

プレイフェアは『Statistical Breviary』において、各国の「国力」を数字だけでなく 視覚的に理解できる形に翻訳 することを目的としていました。

この図では、

- 面積(国土の広さ)

- 人口(人的資源)

- 歳入(財政力)

という三つの要素を重ねて表現することで、「国家の規模と富の関係」を一目で理解できるように設計されています。

この試みは、後世の「バブルチャート」や「複合グラフ」の原型とされ、データ・ビジュアライゼーション史における画期的な発明でした。

現代的視点からの再評価

この図は、今日の情報可視化においてもいくつかの重要な教訓を与えます。

- 異なるスケールの変数を一つの図に統合する方法 …現代のマルチアクシス・チャートの先駆例

- 構造的凡例がなくても、視覚的秩序で意味を導く設計 …情報デザインとしての強い直感性

- 「傾き」や「高さ」の比較が象徴的なメッセージを持つ …定量精度よりも関係性の強調

これらはいずれも、プレイフェアが単に統計を示すのではなく ストーリーを伝えるための図 を構想していたことを示しています。

まとめ

ウィリアム・プレイフェアの『Statistical Chart』は、凡例を欠きながらも構造的秩序によって「国土・人口・歳入」という三つの変数を同時に比較させる視覚言語を確立しました。

彼が述べたように点線は単なる「連結線」ですが、それによって三つの尺度が統合され、見る者は 国の規模・人の数・富の力 を一目で感じ取ることができます。

この図は、現代の情報デザインやデータビジュアライゼーションの原点に位置づけられる作品です。

参考・出典

- Google Books – The Statistical Breviary (1801, William Playfair)

- David Rumsey Map Collection – Statistical Chart, 1801

- Friendly, M. – A History of Data Visualization and Graphic Communication (Harvard University Press, 2021)

- Pritchard, C. – “Life of Pie: William Playfair and the Impact of the Visual” (Mathematical Association, 2019)

- Branch Collective – Jonathan Sachs, “William Playfair, Statistical Graphics, and the Meaning of an Event”