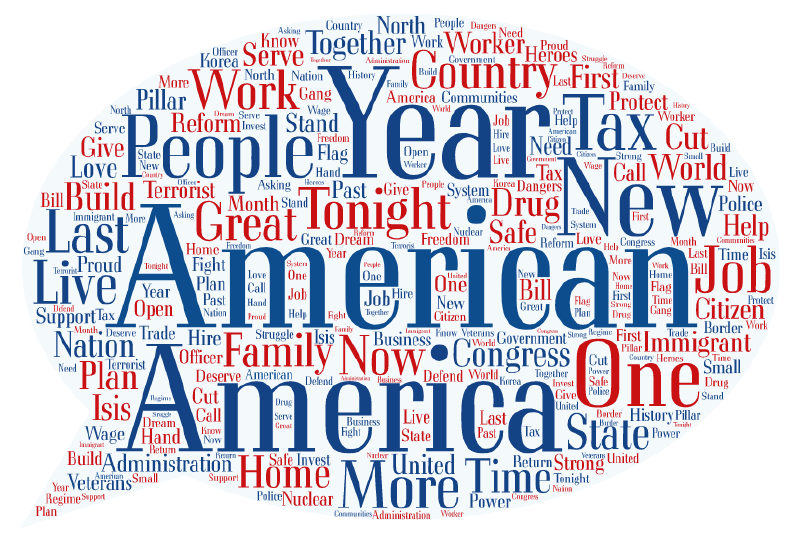

ワード・クラウドは、テキストデータ中に出現する単語を視覚的に表現するチャートで、各単語の出現頻度や重要度に応じてフォントサイズや色を変えて配置します。文章やSNS投稿、アンケートの自由記述欄などの内容を直感的に把握する際に用いられます。単語の大きさがその重要度を示し、よく使われる単語ほど大きく表示されます。

歴史的経緯

ワード・クラウドの原型は、2000年代初頭に登場した「タグクラウド(Tag Cloud)」にあります。タグクラウドは、ブログやFlickrなどのウェブサービスで、コンテンツに付与されたタグを頻度に応じて表示するものでした。その後、自然言語処理やデータ可視化の発展により、タグ以外の単語を対象とした「ワード・クラウド」へと進化しました。特に、Jonathan Feinberg氏が開発したIBMの「Wordle」(2008年)が一般的な認知を広げるきっかけとなりました。

データ構造

入力データは、単語とその出現頻度(またはスコア)から構成されます。例えば以下のような形式です。

| 単語 | 頻度 |

|---|---|

| データ | 120 |

| 可視化 | 95 |

| 分析 | 80 |

これらをもとに、アルゴリズムが単語を重ならないように配置し、サイズを頻度に比例させて描画します。

目的

大量のテキストデータを俯瞰し、主要な話題・キーワードを直感的に把握することが目的です。文章の「全体像」や「トーン」を短時間で掴むことができます。特に探索的データ分析(EDA)や報告資料の補助ビジュアルとして有効です。

ユースケース

- SNS投稿のテーマ分析(例:Twitterのハッシュタグやキーワード抽出)

- アンケート自由記述欄の内容把握

- ニュース記事や講演録の要約

- ブランドイメージや口コミの印象分析

- 学術論文・演説・テキストコーパスの特徴語可視化

特徴

- 頻度の多い単語が大きく表示される

- 色・フォント・レイアウトの自由度が高い

- 配置アルゴリズムにより見やすさが変わる(例:スパイラル配置、ランダム配置)

- 直感的だが定量的精度は低い

チャートの見方

大きな文字ほど頻出する単語を示します。同じ大きさの単語同士は類似した重要度を持つと解釈できます。色は分類や感情極性(ポジティブ/ネガティブなど)を表すこともありますが、単なるデザイン上の強調に使われる場合もあります。

デザイン上の注意点

- 形状と配置:円形や矩形などのマスク形状を工夫すると印象的になるが、意味が伝わりにくくなる場合もある。

- フォントと色:明確なコントラストと読みやすさを重視する。過剰な色数は避ける。

- ストップワード処理:助詞・助動詞など意味の薄い単語を除去することで分析精度が向上する。

- 頻度スケーリング:極端な出現頻度差を抑えるため、対数変換などを用いることがある。

応用例

- 感情分析結果を反映した「センチメント・クラウド」

- 時系列で変化するキーワードを示す「ダイナミック・ワードクラウド」

- クラスタリング結果を反映した「テーマ別ワードクラウド」

- 地域別・属性別など条件比較のための複数クラウド配置

代替例

- バブルチャート:単語の出現頻度をサイズで表すが、座標軸を持つため比較がしやすい。

- 棒グラフ(Bar Chart):主要単語上位を明示的に示す際に有効。

- トピックモデリング可視化(LDA Visなど):意味的なトピック構造を分析したい場合。

まとめ

ワード・クラウドは、テキストの「印象」を直感的に伝える効果的な可視化手法です。ただし、定量的な分析には不向きな面もあるため、他の可視化や統計手法と併用することが推奨されます。デザイン上の工夫によって、情報の伝達力を高めることが可能です。