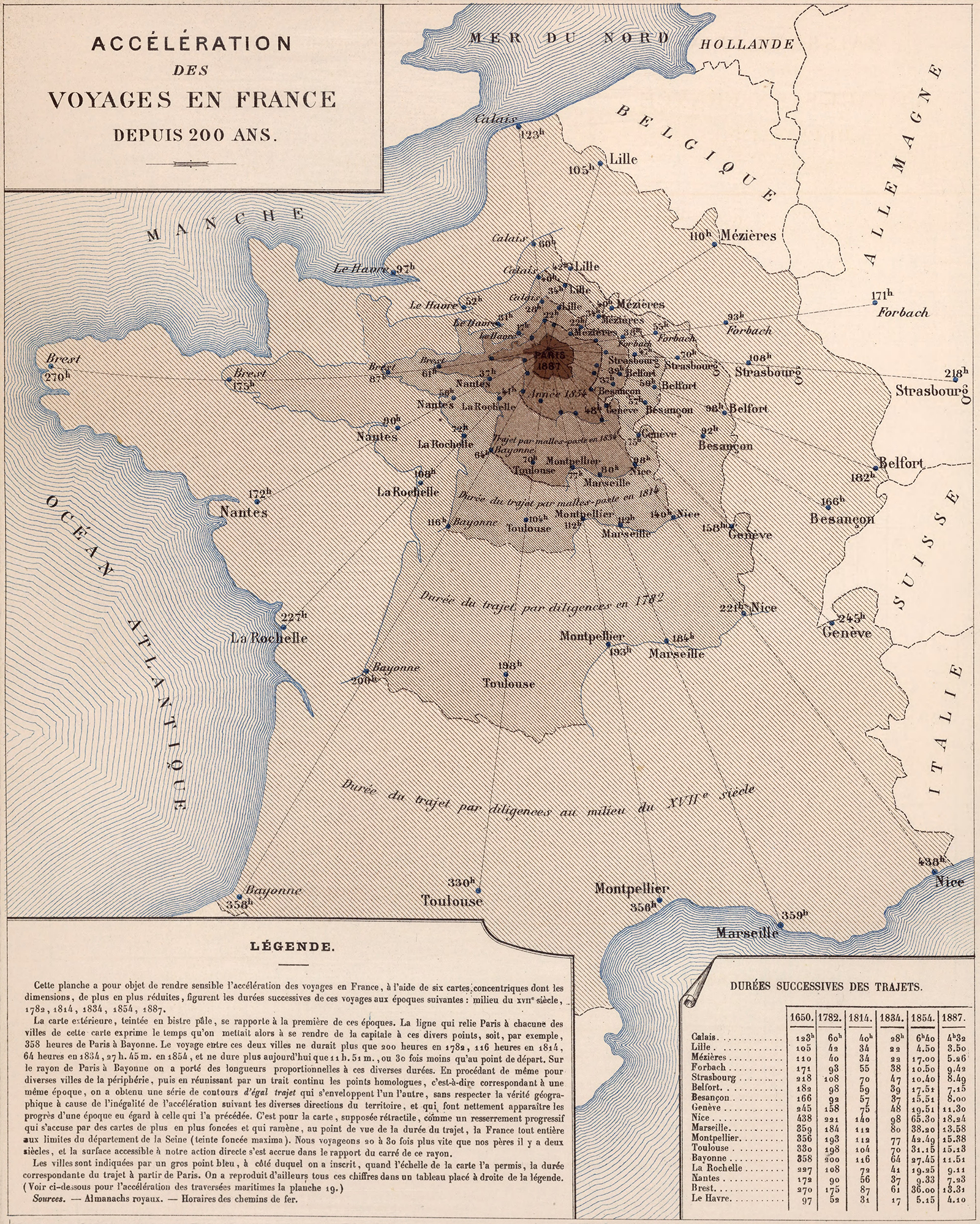

1888年にフランス公共事業省が発表した統計地図シリーズの中で、もっとも視覚的なインパクトを持つのがこの「Acceleration des Voyages en France depuis 200 ans(過去200年間にわたる旅の加速)」です。この地図は、私たちが今日当たり前に感じている「速さ」が、どのようにして獲得されたのかを示しています。

どんな地図なのか

地図はパリを中心に、フランス各地を放射状に描き出しています。しかし、表しているのは物理的な距離ではなく、所要時間です。

- 外側の淡いテクスチャのエリア … 17世紀中頃の旅行時間

- 内側に向かう濃いテクスチャのエリア … 1782年、1814年、1834年、1854年、1887年と時代を下るごとに短縮された旅行時間

この6つの「同心円状の輪郭」が重なり合い、まるで地図全体が次第に縮んでいくように見える仕組みになっています。

バイヨンヌを例に

凡例では、パリからスペイン国境近くの都市バイヨンヌまでの所要時間が紹介されています。

- 17世紀 … 358時間

- 1782年 … 200時間

- 1814年 … 116時間

- 1834年 … 64時間

- 1854年 … 27時間45分

- 1887年 … 11時間51分

つまり、わずか2世紀のあいだに、移動時間は30分の1に短縮されたのです。

見方のポイント

- 輪郭の形は地理的に正確ではない…加速の度合いが地域によって異なるため、地図の形はゆがんでいます。だからこそ、どの方向に交通インフラの進歩が進んだかが一目でわかる仕組みです。

- 縮んでいくフランス…色の濃い時代ほど内側に収まり、結果として「フランス全体がセーヌ県の大きさまで縮んだ」かのように見えます。

旅行速度の劇的な進歩

この地図が伝えるのは、「20〜30倍の速さで旅する時代」を我々が生きているという事実です。移動のスピードは単なる快適さにとどまらず、行動範囲そのものを広げ、社会や経済のダイナミズムを変えました。

凡例の工夫

都市は青い点で示され、地図の縮尺が許す場合には、パリからの所要時間が直接書き込まれています。また、これらの数字は凡例の右側にまとめられ、読者が一覧できるようになっています。

まとめ

この「時間の距離カルトグラム」は、フランスにおける移動の歴史を、数字ではなく体感的な距離感の変化として伝えてくれます。遠かったバイヨンヌやマルセイユが、数世代のうちに「ぐっと近く」なった様子を、地図を通して追体験できるのです。