データ可視化の世界では、「二重軸(Dual Y-Axis)チャート」はしばしば批判の対象になります。 「誤解を招きやすい」「根本的に欠陥がある」と言われ、教育現場でも「使わないほうがいい」と教えられることが多いのです。

実際、データ可視化の大家 Stephen Few や ggplot2 の作者 Hadley Wickham など、名だたる専門家が二重軸を否定しています。 理由はシンプルで、スケールが異なる2つの軸を並べると、見る人が直感的に誤解してしまうからです。

それでも消えない「二重軸チャート」

ところが、現実のデータ分析の現場では、二重軸チャートは今でも頻繁に使われています。 とくに金融分野では「なくてはならない道具」として定着しています。

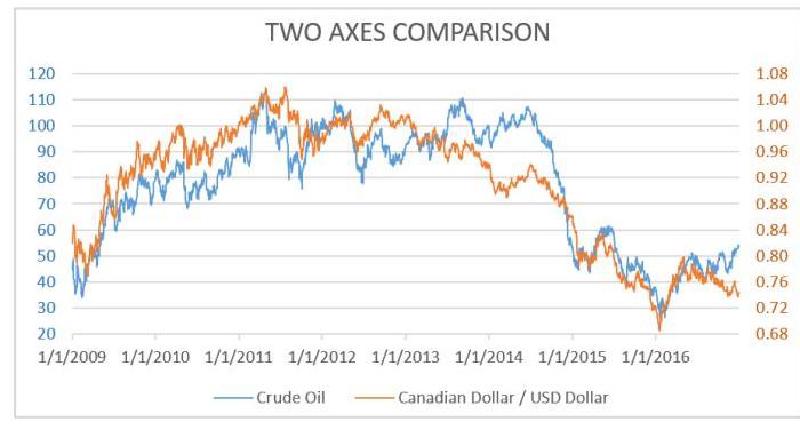

たとえば、為替と原油価格の関係を分析するケースを考えてみましょう。 カナダドルは原油価格に強く影響を受ける通貨として知られています。 アナリストやトレーダーは、両者の動きを見比べながら「どちらが先に動いたか」「どちらがリードしているのか」を知る必要があります。

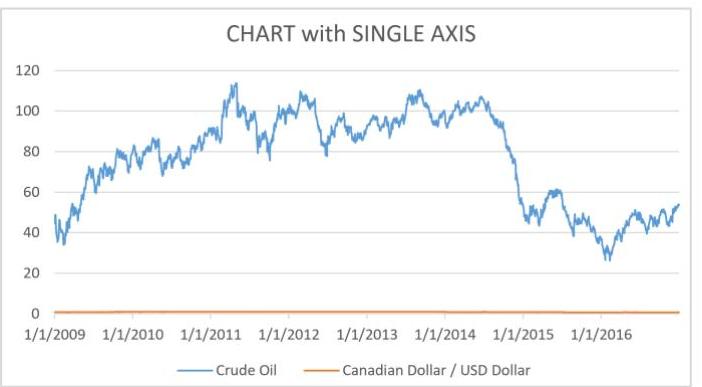

なぜ単一軸ではダメなのか?

両者を1つの軸にまとめようとすると、問題が生じます。

(図1: 単一軸に重ねたチャート。原油価格の上下に比べてカナダドルはほぼ平らに見えてしまう)

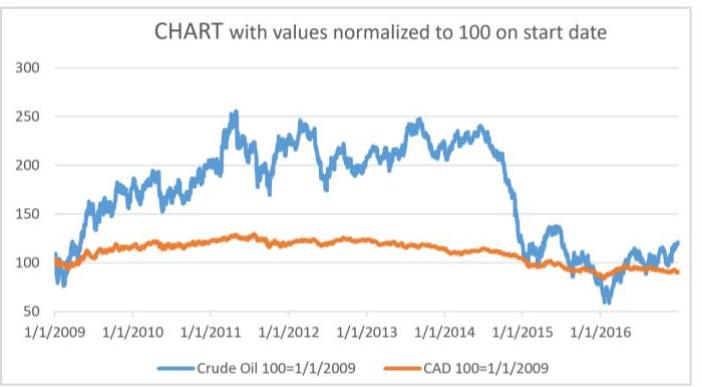

正規化しても状況は改善しません。

(図2: 値を100基準に正規化したチャート。それでも原油の変化が大きすぎて、カナダドルの動きがつぶれる)

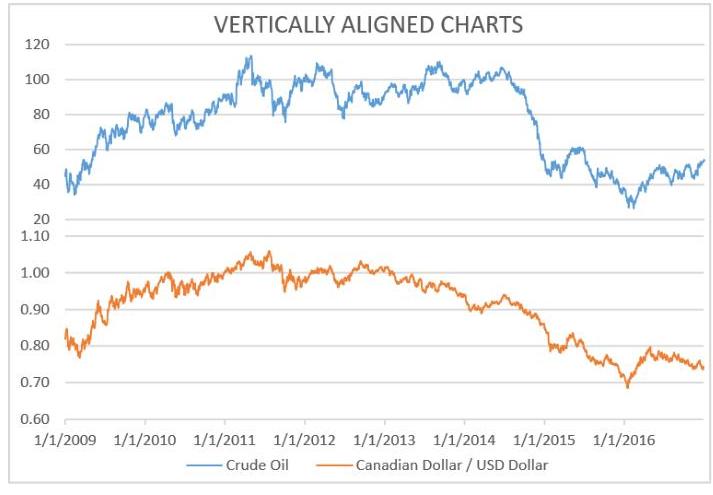

他の代替手法もあるが…

縦に並べれば形の比較はしやすくなりますが、先行・遅行は追いにくい。

(図3: 形は比べやすいが、タイミングの比較は難しい)

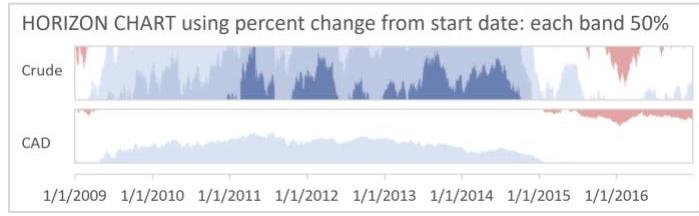

ホライゾンチャートはインパクトはあるけれど、やはり「どちらが先か」は曖昧。

(図4: 変化の大きさは見えるが、先行の読み取りは難しい)

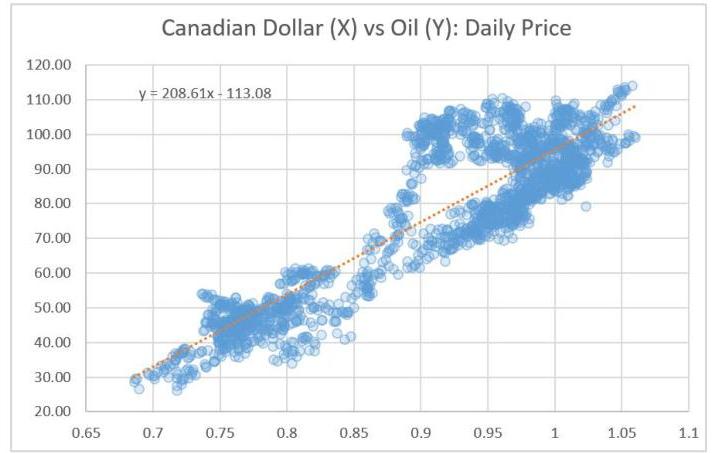

散布図にすると相関は分かりますが、日々のリード・ラグは把握しにくい。

(図5: 相関は強いが、「先に動いたか」は掴みにくい)

二重軸チャートの強み

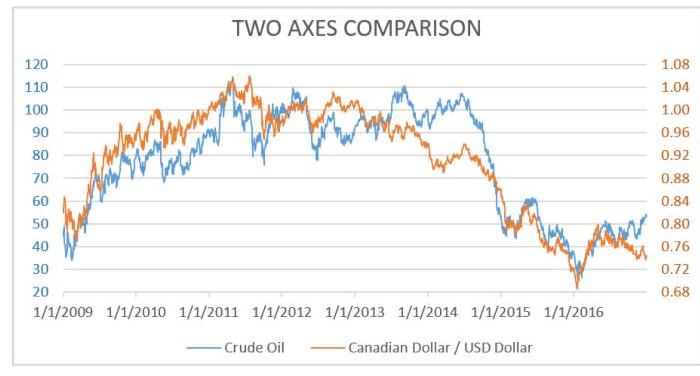

そこで役立つのが二重軸チャートです。

(図6: 2系列の動きと、どちらが先に転じたかが直感的に追える)

縦軸を2本にして並べることで、次のような分析が可能になります。

- 2つの系列が同時に動いているかどうかを直感的に把握できる

- どちらが先に上昇・下降したのか、リード・ラグ関係を見分けられる

- 短期的な変化も「目で追える」

金融の世界では、こうした“タイミング”の把握が利益やリスクに直結します。 だからこそ、専門家の間では二重軸チャートが日常的に使われているのです。

「全面禁止」ではなく「適材適所」

もちろん、二重軸チャートは誤解を招く危険性を持っています。 教育の現場や一般向けのレポートで安易に使うと、読み手が誤った解釈をしてしまうリスクは確かにあります。

ですが「常に悪」というわけではありません。 むしろ、特定の領域では最も有効な可視化手段のひとつになり得ます。

大事なのは、使う目的と文脈です。 「見せたい相手は誰なのか」「何を明らかにしたいのか」を踏まえたうえで、 二重軸チャートというツールをどう使うかを考えるべきでしょう。

まとめ

- 二重軸チャートは「誤解を生みやすい」という批判がある

- しかし金融分野などでは不可欠な分析手段として定着している

- 問題は「使うか使わないか」ではなく、「いつ、誰に、どう使うか」

二重軸チャートをただの「悪者」として排除するのではなく、その有用性とリスクを理解した上で「適材適所」で活用していく。

それが、これからのデータ可視化に求められる姿勢だと思います。