私たちの判断や意思決定は、しばしば「合理的なはず」なのに予測可能な誤りを繰り返します。これが 認知バイアス です。

たとえば「宝くじが当たる確率」を過大評価したり、「都合のいい情報」だけを集めてしまうのもその一例です。

こうしたバイアスは数が多く、Wikipedia には170を超える一覧が存在します。しかし「数が多すぎて覚えきれない」「どれとどれが似ているのか分からない」といった課題もあります。そこで、人々はこの膨大なリストをどう整理すればよいのか、さまざまな試みを行ってきました。代表的なのが次の二つの整理法です。

2つの整理法

| 項目 | ブログ記事「Cognitive Bias Cheat Sheet」(Buster Benson, 2016) | 論文「A Task-Based Taxonomy of Cognitive Biases for Information Visualization」(Dimara et al., 2020) |

|---|---|---|

| データソース | Wikipedia「List of Cognitive Biases」 | 同じく Wikipedia リスト(176件から154件を厳選) |

| 手法 | 個人の経験則・直感(ヒューリスティック)で整理 | 研究者数名が文献を精査し、実験研究を基準にカードソート法で分類 |

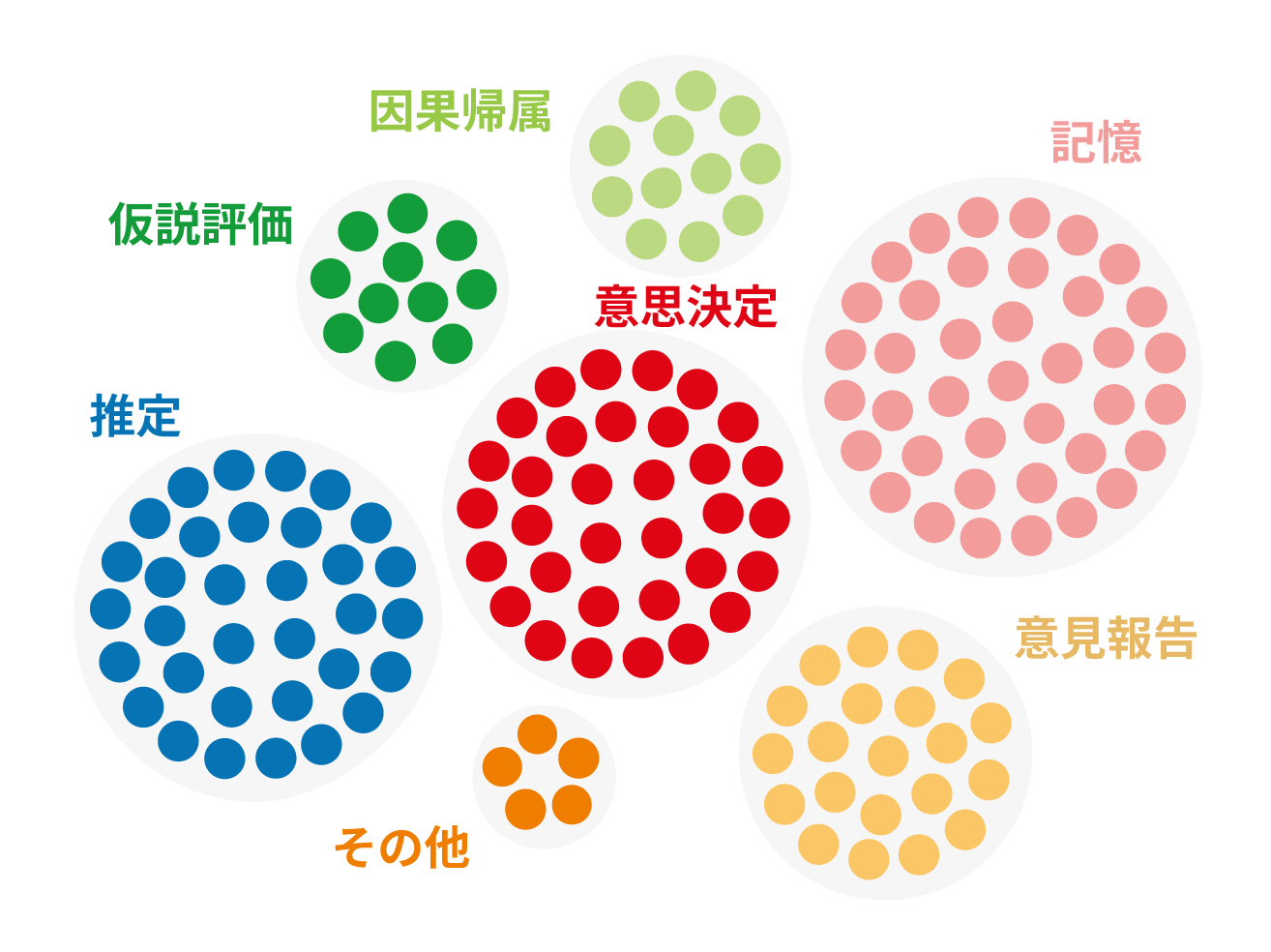

| 分類の軸 | 脳が直面する4つの問題(情報過多/意味不足/即時行動/記憶制約) | バイアスが観測された「実験タスク」(推定/意思決定/仮説評価/因果帰属/記憶/意見報告/その他) |

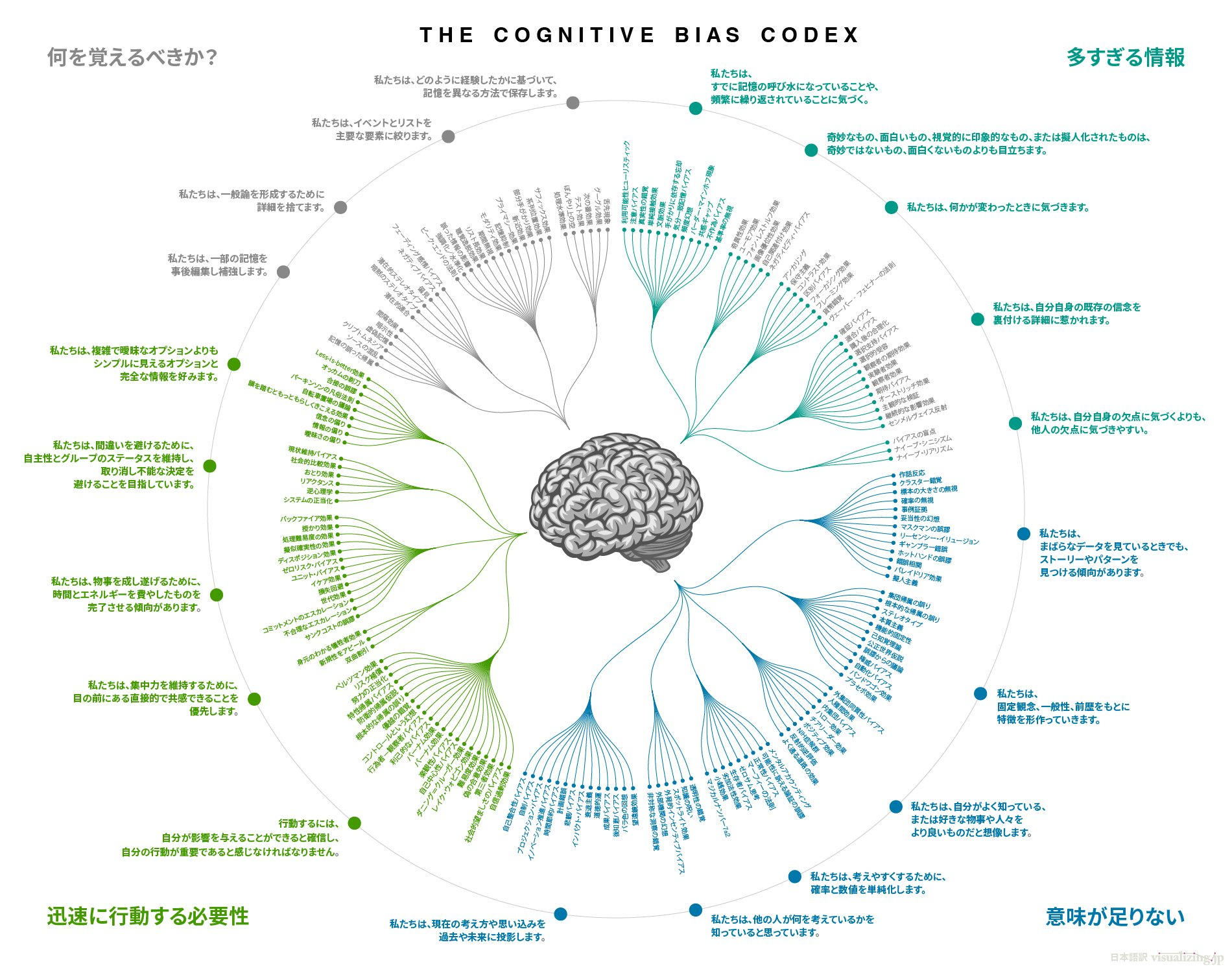

| 成果物 | わかりやすい解説と、後に有名になった「Cognitive Bias Codex」の放射状マップ図 | 可視化研究者が活用できる体系的な分類表と研究課題の提示 |

両者は同じ Wikipedia のリストを出発点にしていますが、目指す方向がまったく異なります。

Benson のブログ記事での整理は「わかりやすさ」を重視しており、一般の人でもすぐに使えるフレームワークになりました。

一方、Dimara らの研究は「科学的な再現性」と「可視化研究への応用」を目的としており、専門性が高く、一般には広まりにくかったのです。

どちらが有名になったか?

一般に有名なのは前者の「Codex」 です。カラフルで壮大な放射状マップがSNSやスライドで拡散され、いまや「認知バイアスといえばこの図」と言われるほどです。

一方で、数年かけて精査した Dimara らの論文や分類表は、研究者の間でしか知られていません。

これは認知バイアスそのものではないか

なぜ「経験則ベースの図」が広まり「研究ベースの図」が広まらなかったのでしょうか?

その理由自体が認知バイアスで説明できます。

- 処理流暢性バイアス(fluency bias)

分かりやすく綺麗な図ほど信頼できると感じやすい。 - ハロー効果(halo effect)

見栄えの良さが内容の信頼性まで引き上げてしまう。 - バンドワゴン効果(bandwagon effect)

多くの人が使っていると「正しい」と思ってしまう。 - 努力軽視(effort neglect)

論文の精緻な労力は外から見えにくいため、評価に結びつかない。

つまり、「Cognitive Bias Codex が有名で、論文の図が無名」という現象そのものが、人間がバイアスに支配される例になっているのです。

まとめ

- 共通点:どちらも Wikipedia のリストを出発点にしている。

- 違い:

- Codex → 経験則・直感での整理、一般に広まる

- Dimara 論文 → 研究的・実証的な整理、専門的にとどまる

- 教訓:人は「わかりやすくて見栄えのする情報」を好み、手間暇をかけた科学的整理を見過ごしがち。

- 皮肉:この状況自体が「認知バイアス」の一例である。