認知バイアスは、人間が合理的に考えているつもりでも陥ってしまう思考のクセです。

Wikipedia には170を超えるバイアスがリストアップされていますが、そのままでは数が多すぎて把握しきれず、どの状況で役立つのかも分かりづらいという問題があります。

そこで Dimara らの研究チーム(2020)は、既存の心理学研究を整理し直し、「どんな実験タスクでバイアスが観測されたか」という観点から体系化を試みました。これが A Task-Based Taxonomy of Cognitive Biases です。

分類の方法

研究者たちは、まず Wikipedia の一覧を出発点に176件のバイアスを収集しました。そこから信頼できる実験研究を精査し、重複や裏付けの薄いものを整理して 最終的に154件 を採用。

次に、それぞれのバイアスが検出された心理学実験を調べ、そこで参加者が行っていた「タスク」に注目しました。これを手がかりに、似た性質のバイアスをまとめていったのです。

7つの主要カテゴリ

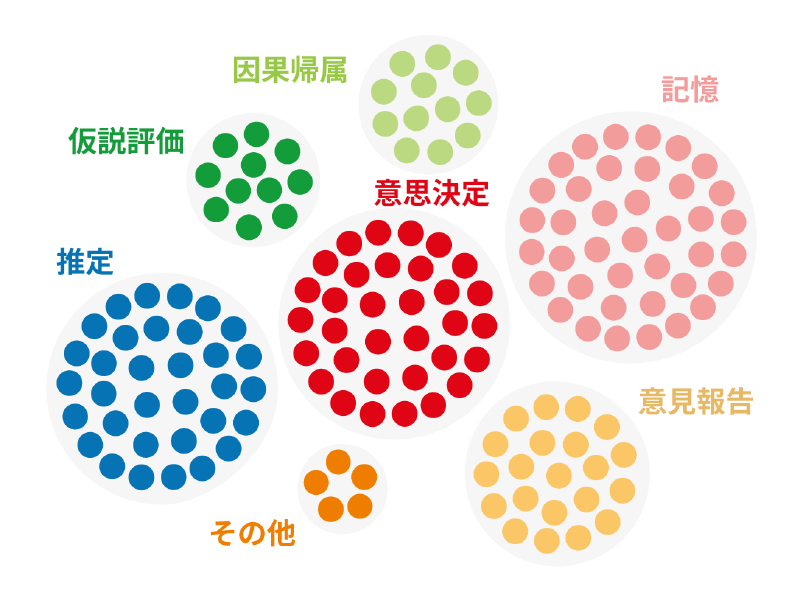

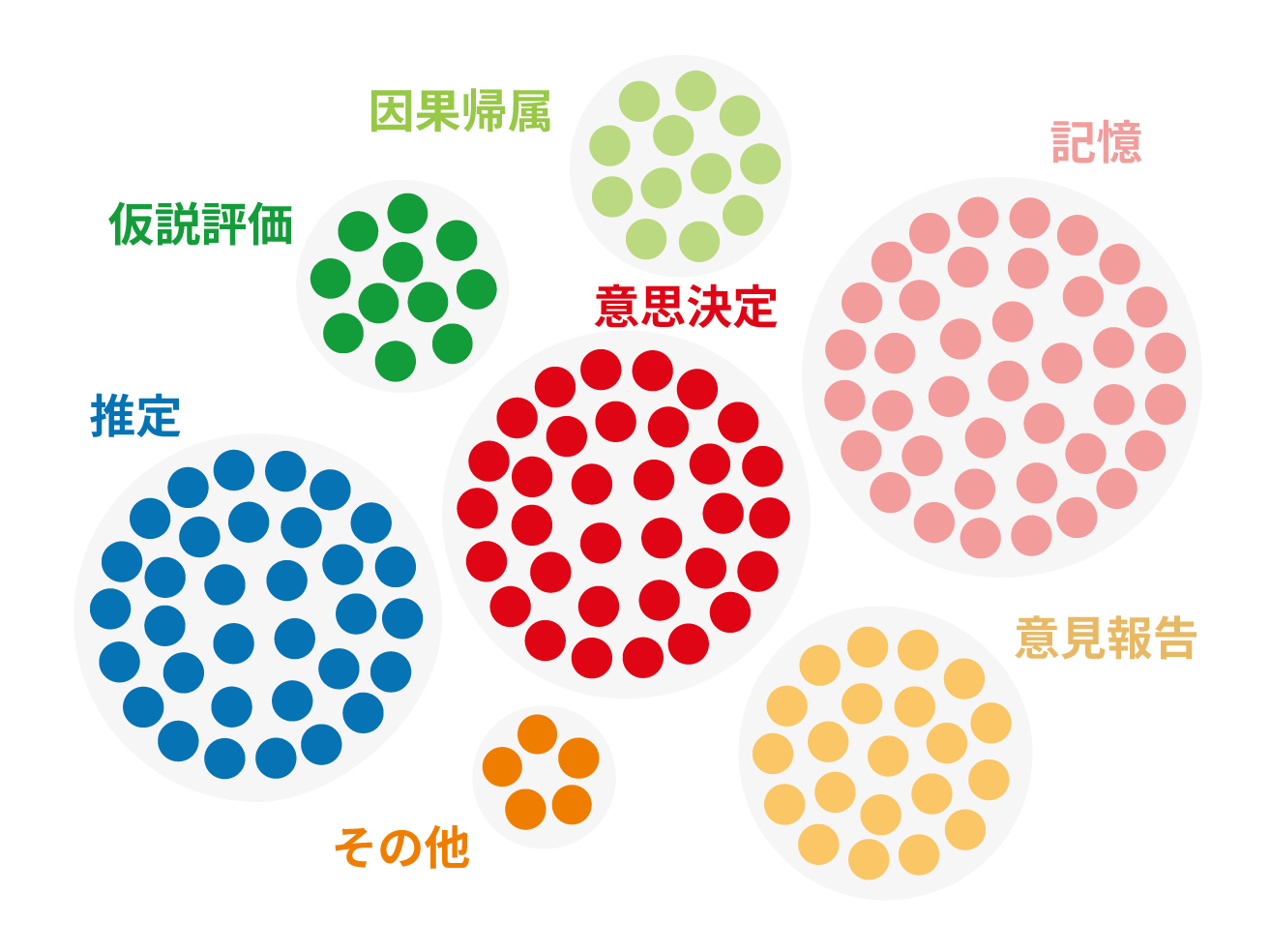

こうして導き出されたのが、次の7つのタスクカテゴリです。

Estimation(推定)

数値や確率を見積もるときに生じるバイアス(例:アンカリング、計画の誤謬)。Decision(意思決定)

複数の選択肢から選ぶ際に現れるバイアス(例:損失回避、フレーミング効果)。Hypothesis Assessment(仮説評価)

証拠を検討するときに起こるバイアス(例:確証バイアス、錯誤相関)。Causal Attribution(因果帰属)

原因や責任を判断するときのバイアス(例:自己奉仕バイアス、アクター・オブザーバー効果)。Recall(記憶)

記憶の保持や想起にかかわるバイアス(例:ピーク・エンドの法則、偽記憶)。Opinion Reporting(意見報告)

自分の意見を述べたり、他人に影響される場面でのバイアス(例:バンドワゴン効果、第三者効果)。Other(その他)

上記に収まらないユニークなバイアス(例:単位バイアス、ダチョウ効果)。

この研究の意義

Dimara らの分類の特徴は 「なぜバイアスが起こるか」ではなく「いつ起こるか」に注目したこと です。

つまり「推定をするときに出やすいバイアスはこれ」「記憶の場面で出やすいバイアスはこれ」と整理されているため、研究者や実務者が自分の関心領域に関連するバイアスをすぐに見つけられるようになっています。

また、情報可視化の研究にとっては、各カテゴリと可視化タスクを対応づけることで、「どのような可視化がどのバイアスを軽減できるか」「逆に助長してしまうのか」といった新しい問いを立てやすくなると論じています。

まとめ

- Dimara らは Wikipedia のリストをもとに、154件の認知バイアスを整理し直した。

- 分類の基準は「観測された実験タスク」であり、7つのカテゴリにまとめられている。

- このタスクベースの枠組みは、心理学と情報可視化研究の橋渡しを目的としている。