量率グラフは、長方形の面積を用いて 量(絶対値)と率(割合) を同時に表現する可視化手法です。横幅でカテゴリ全体の量を示し、その中を縦方向に割合で分割することで、各小矩形の面積が量×割合に相当します。

国際的には モザイク・プロット(Mosaic Plot)が統計ソフトに実装されており、ビジネス界隈ではマリメッコ・チャート(Marimekko Chart)の名称が浸透しています。これに対して「量率グラフ」という呼称は、日本独自に広まった言い方であり、教育や普及活動の中で生まれました。

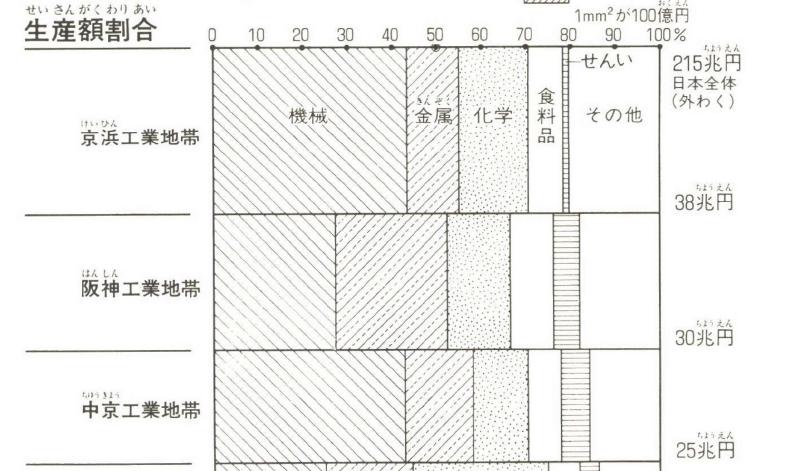

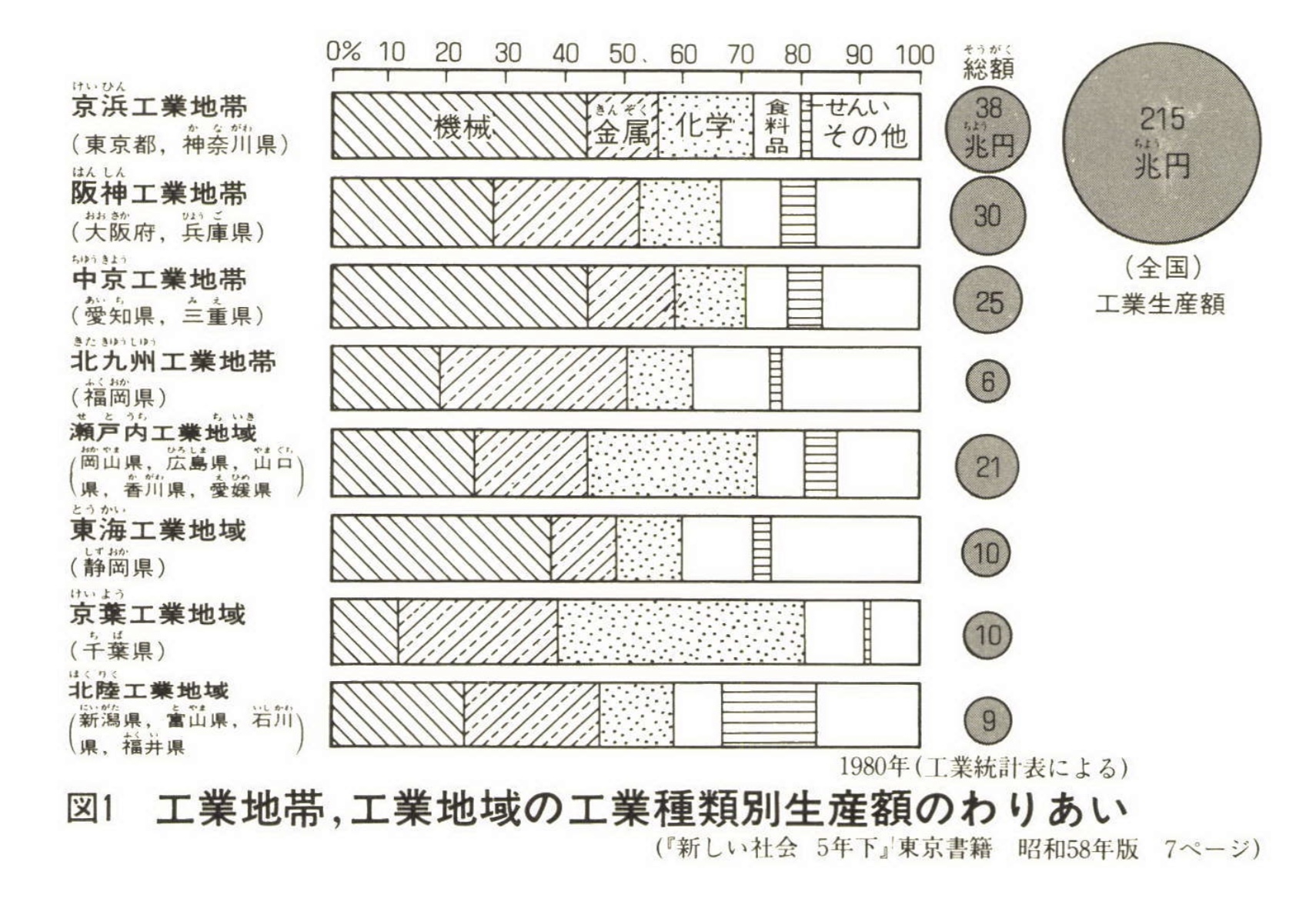

量率グラフの例

棒グラフと円の面積で表現した総額

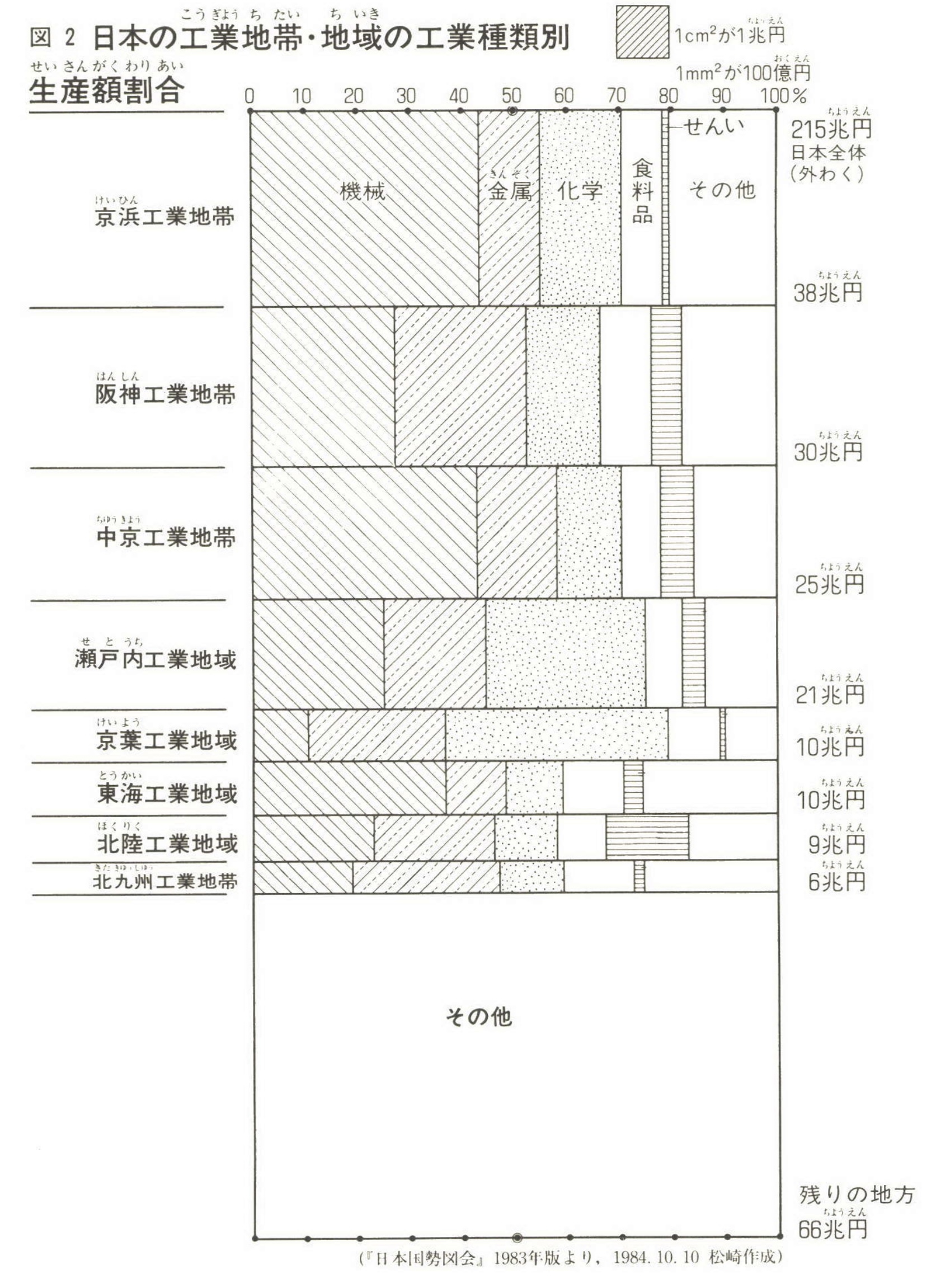

全く同じデータを量率グラフで表現したもの

誕生の経緯(年表)

- 1950年代半ば頃〜 …板倉聖宣が、後に「量率グラフ」と呼ばれる形式のグラフを「30年ほど前から愛用してきた」と1985年に回想。

- 1970年代末〜1980年代初頭 …板倉が「自給率」の授業書を作る研究会でこの種のグラフを提示。そこで塩野広次が「量率グラフ」という名称を提案。量と率の両方を立てる=「両立グラフ」としての意味を込めたものだった。

- 1982〜1983年頃 …板倉の提示をきっかけに、松崎重広がこの手法に強く関心を持ち、自身の小学校授業に導入。児童とのやりとりを通じて「誰でも関心を持って描ける」グラフであることが示された。

- 1984年6月 …松崎重広、「量率グラフの世界 社会科と算数で広がる」を月刊『たのしい授業』(仮説社)No.15に発表。同号には板倉自身による「量率グラフ」記事も掲載され、出版物として初めて明確に登場。

- 1985年1月 …松崎重広『社会を見なおすメガネ―量率グラフで見る日本』(国土社)が刊行。板倉聖宣が監修を務め、書名に「量率グラフ」を冠した初の単行本となった。

三者の役割

- 1.板倉聖宣:実践者として長年愛用し、研究会で提示。

- 2.塩野広次:研究会の場で「量率グラフ」という名称を提案。

- 3.松崎重広:教育現場に導入し、論文・単行本を通じて普及。

この三者の協働があって、今日「量率グラフ」という日本語名称が登場したといえます。

量率グラフの仕組みと特徴

- 縦方向(高さ) :上位カテゴリの合計量に比例

- 横方向(幅) :そのカテゴリ内の構成比(割合)

- 矩形の面積 :縦(量)×横(率)=交差セルの量(度数/金額等)

この仕組みにより、量と割合を同時に直感的に把握できます。

向くケース

- 市場構成(地域×品目、チャネル×商品など)で、ボリュームと構成比を同時に把握したいとき。

他のグラフとの違い

- 100%積み上げ棒グラフ :割合だけ(棒幅は一定)

- ツリーマップ :同じ面積表現だが、量率グラフはクロス表(分割表)の可視化に特化

- 量率グラフ :棒幅も変化し、量と割合を同時に表現

「縦=量、横=率」という説明の意味と限界

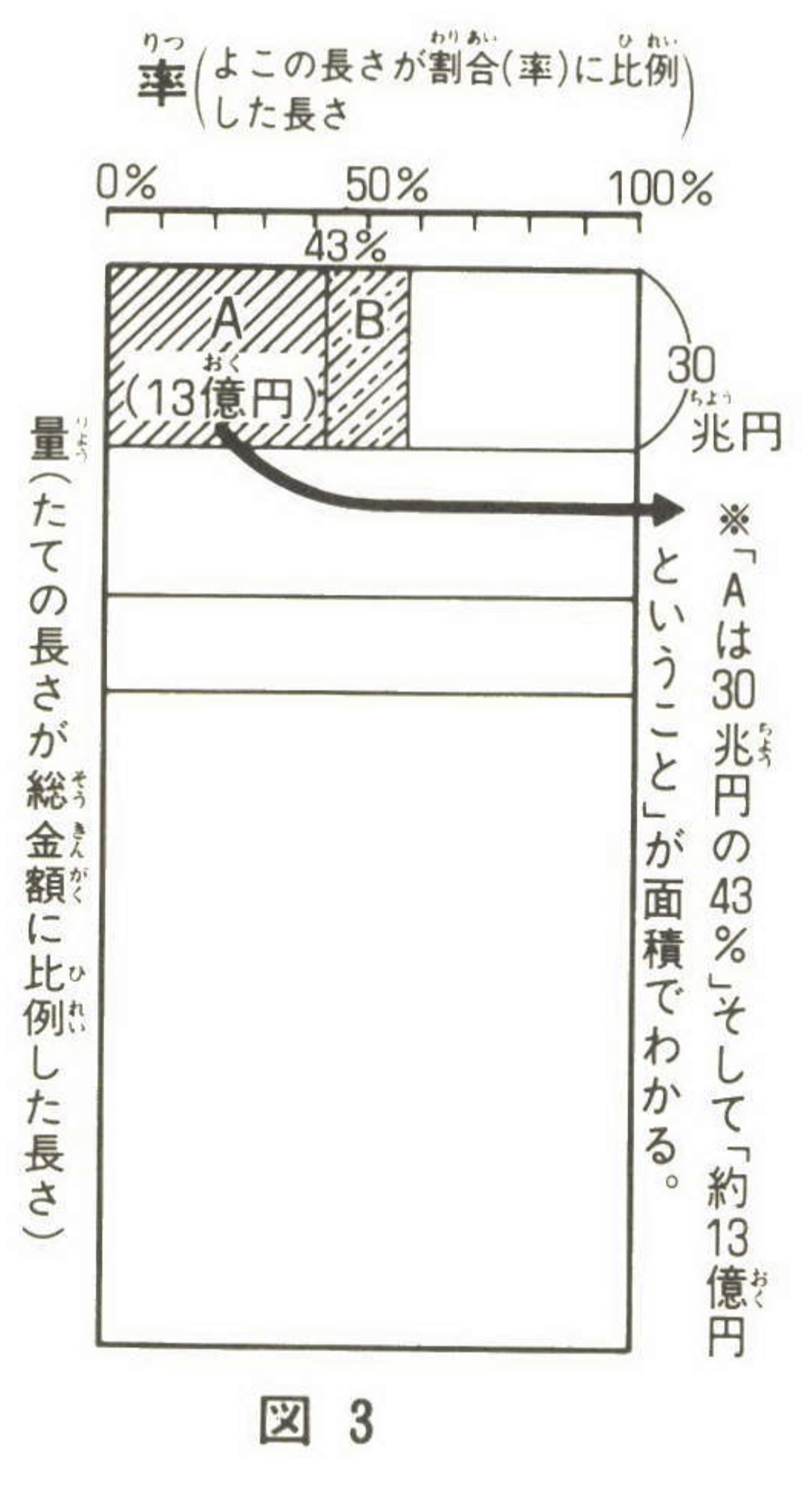

松崎重広の著書に掲載された図解(図3)では「縦の長さが総額に比例」「横の長さが割合に比例」と説明されています。したがって、図の文脈では確かに「縦=量、横=率」と表現できます。

ただし重要なのは:

- 縦も横も、実際には 相対的な比率として表現されている。

- 面積(縦×横)になって初めて実際の量(例えば13億円)が示される。

つまり 「縦軸に量・横軸に率をとる」というよりも「縦に量の比率、横に率の比率を反映させ、その面積で量を読む」 と理解するのが正確です。

この違いを明示することで「量率グラフ」という名称が持つ教育的インパクト(量と率を両立させる、という強調)と、実際の表現方法(面積が量を示す)の両方をバランスよく伝えられます。

呼び名の整理

- モザイク・プロット(Mosaic plot) :統計学・統計ソフトでの正式名称

- マリメッコ・チャート(Marimekko, Mekko) :ビジネスダッシュボード分野での俗称

- 量率グラフ :日本で生まれ、教育や書籍を通じて普及した呼称(ただし、JIS Z 8101やe-Stat統計用語集には掲載していない)

まとめ

「量率グラフ」という日本語呼称は、

- 板倉聖宣の実践(1950年代〜)

- 塩野広次の命名(1980年前後)

- 松崎重広の教育現場導入(1980年代前半)

- 1984年『たのしい授業』

- 1985年単行本での出版

を経て使用されました。

国際的にはモザイク・プロット(Mosaic plot)の一種として理解されますが、日本では「量率グラフ」という名のもとに教育実践から普及した独自の経緯があります。図解で示されるように「縦=量・横=率」と説明されることもありますが、実際には面積こそが量を表す点を理解することが大切です。