いま私たちが当然のように使う「統計」。その裏側には、statistics を日本語にするために “新しい漢字” まで考案した人たちがいた——という静かな驚きがあります。当時の知識人が「ことばを日本語として根づかせる」ために、そこまで試行錯誤していた事実に、思わず息をのむのです。

1889年、論争は始まる

発端は明治22(1889)年。森鷗外(森林太郎)が、エステルレン著・呉秀三訳『医学統計論』の「題言」(序文)で統計観を示したことをきっかけに、スタチスチック社の今井武夫と論争が起こります。やりとりは約10か月に及び、複数の雑誌(『東京医事新誌』『スタチスチック雑誌』など)を舞台に続きました。

ここで、実際のやりとりをまとめた年表ミニ図をご覧ください。森鷗外(森林太郎)と今井武夫を中心に、複数誌で激しい応酬が続いたことが分かります。

| 年月(明治) | 著者 | 論文・著作名 | 掲載誌/号数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 22年3月 | 森林太郎 | 統計ト一般ト | 東京医事新誌 373号 | 「鴎外全集」第22巻 |

| 22年5月 | 今井武夫 | 統計ト一般ト | スタチスチック雑誌 7号 | 「鴎外全集」33巻 |

| 22年6月 | 森林太郎 | 統計ト一般トノ分流 | 東京医事新誌 584号 | 「鴎外全集」第22巻 |

| 22年7月 | 今井武夫 | 再ビ統計ト一般ト | スタチスチック雑誌 9号 | |

| 22年8月 | 森林太郎 | 統計ト宗論ヲ論ス | 東京医事新誌 593号 | 「鴎外全集」第28巻 |

| 22年8月 | 森林太郎 | 統計学総論答今井武夫君 | 東京医事新誌 593号 | 同上 |

| 22年9月 | 今井武夫 | 三タビ統計ト一般ト | スタチスチック雑誌 19号 | |

| 22年9月 | 森林太郎 | 統計ト一般トヲ論ス | 東京医事新誌 600号 | 「鴎外全集」第24巻 |

| 22年10月 | 森林太郎 | 再ビ統計学ト宗論ヲ論ス | 東京医事新誌 606号 | 「鴎外全集」第28巻 |

| 22年11月 | 今井武夫 | 四タビ統計ト一般ト | スタチスチック雑誌 29号 | |

| 22年12月 | 今井武夫 | 四タビ統計ト一般ト(未完) | スタチスチック雑誌 44号 | 統計博物館所蔵 |

争点は3つ

当時の資料を整理すると、争点は次の三本柱でした。

| 争点 | 森鷗外(森林太郎) | 今井武夫(杉亨二グループ) |

|---|---|---|

| 「スタチスチック」の訳語は「統計」が適切である | スタチスチックは「統べ計る」という訳語で意味は通じる | 中国語の「統計」には合計の意味の外はない |

| 統計学は科学であるのか、方法論であるのか | スタチスチックは科学でなく方法である | スタチスチックは、他の科学を補助する方法のみではなく、人間社会の現象を研究する科学である |

| 統計は因果関係を探求すべき方法か | スタチスチックは原因を探り法則を知り得るものではない | 人間社会や国家の諸現象を、いろいろな要因との関係で探討すれば、原因を探り法則を定めることができる |

このように訳語問題は、いつしか科学観・方法論の論争へとせり上がっていきます。のちに日本の統計界で長く続く「社会統計」派と「数理統計」派の視界の差にもつながる論点でした。

「統計」が定着していく

結論としては 「統計」 という訳語が次第に一般化していきます。実際、統計界の重鎮・杉亨二自身が「統計」という語を用いていた事実が、訳語の妥当性を支える根拠として挙げられています(森側の反論点)。

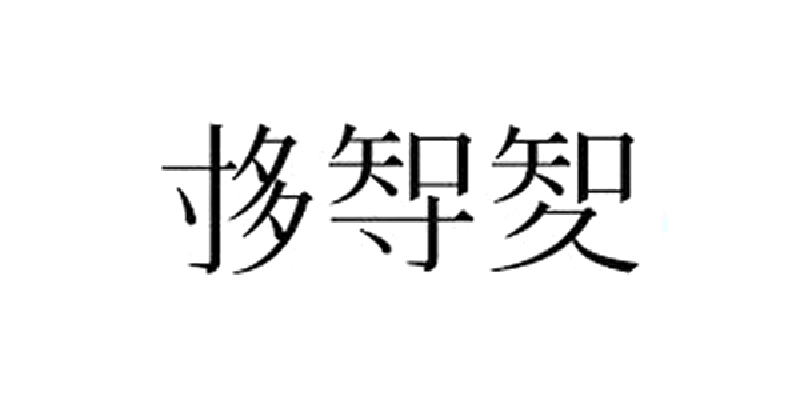

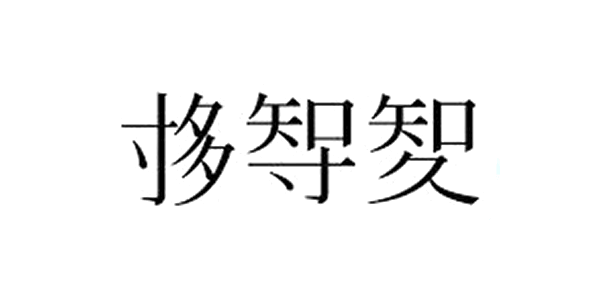

そして“新漢字”は残らなかった

一方で、statistics を表すための新造漢字まで試作された時期がありました。読みや意味が直感的に通らず、運用・普及という言語の現実を前に採用は見送られていきます。けれど、その存在が示しているのは、外来概念を日本語の器にきちんと収めたいという切実な意思です。カタカナ表記で済ませず、適訳を磨き、場合によっては文字そのものを作るという発想。明治のことばの現場は、驚くほどクリエイティブでした。

いまの目から見た教訓

この小さな論争史には、二つの教訓があります。

- 言葉は単なるラベルではない。 訳語の選び方が、その学問の“輪郭”や“広がり”を規定する。

- 方法か科学か。 統計をどう位置づけるかは、教育や実務の指針に直結する。 だからこそ 「統計」 という二文字が今日まで生き残った事実には、言語選択と学問観のせめぎ合いが凝縮しているのです。

⸻